記者柯美儀/台北報導

19世紀陳枚所繪〈各省沿海口隘全圖〉中的〈後山圖〉,是改繪自18世紀陳倫炯的資料。圖中標示的「猫丹」,用台語唸為bâ-tan,音近Fata'an,可能是源自當時漢人的情報。(圖/取自國立故宮博物院臉書)

19世紀陳枚所繪〈各省沿海口隘全圖〉中的〈後山圖〉,是改繪自18世紀陳倫炯的資料。圖中標示的「猫丹」,用台語唸為bâ-tan,音近Fata'an,可能是源自當時漢人的情報。(圖/取自國立故宮博物院臉書)花蓮光復鄉市區因馬太鞍溪上游堰塞湖洪災受到重創,災區街道全部被泥濘覆蓋,大批「鏟子超人」湧入光復鄉幫忙。而國立故宮博物院今(28)日也分享館藏百年歷史文獻,翻出了「馬太鞍」地名的歷史脈絡與涵義,讓外界在關注災情之餘,也能更深入理解這個擁有數百年文化底蘊的地方。

故宮在臉書發文分享,馬太鞍原名Fata’an,為台灣東部花東縱谷中段的部落及地名,在阿美族語意為「樹豆」,可能因為以前樹豆廣布而得名。那裡地勢平坦、土壤肥沃,阿美族人久居於該地,自16世紀起發展成縱谷中段的強大部落,日後不同語言文獻也有所記載,17世紀荷蘭人記錄下「Vattan」或「Vadan」的名稱;18世紀以後的漢字文獻,也可看到「猫丹」、「嗎噠唵」等名稱;19世紀晚期,開始出現了「馬大鞍」或「馬太鞍」的寫法。

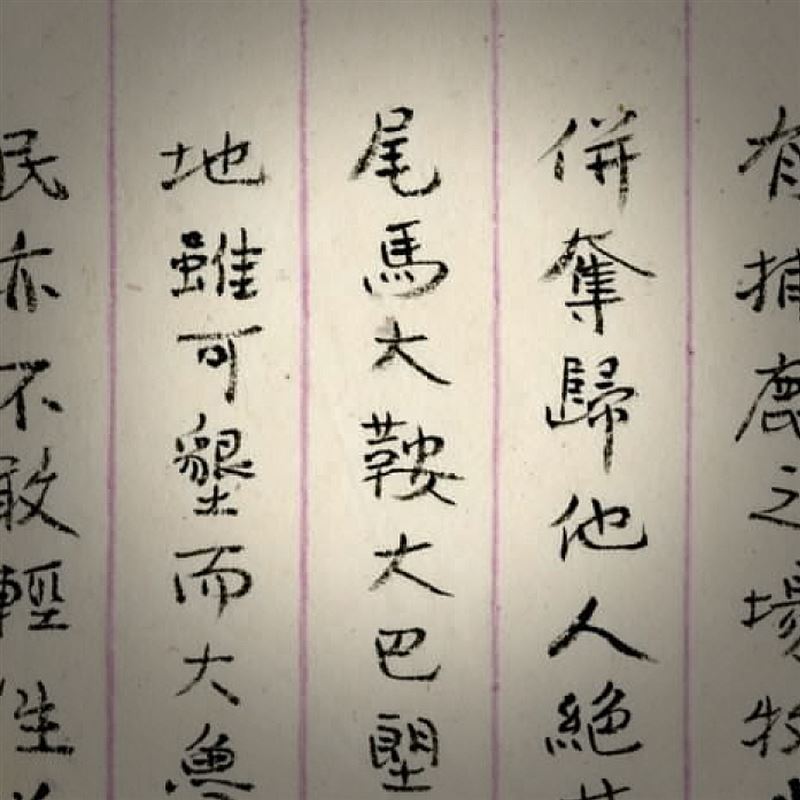

在1877年(清光緒三年)7月福建船政大臣吳贊誠的報告中,提到了「馬大鞍」、「大巴塱」等地「地廣人稀,曠土不少,可容招墾」的評估,是馬太鞍當地開始有重大變化的見證。(圖/取自國立故宮博物院)

在1877年(清光緒三年)7月福建船政大臣吳贊誠的報告中,提到了「馬大鞍」、「大巴塱」等地「地廣人稀,曠土不少,可容招墾」的評估,是馬太鞍當地開始有重大變化的見證。(圖/取自國立故宮博物院)故宮提到,1945年以後,馬太鞍一度有「台安」之名,又因光復鄉行政區劃的成立,而有「光復」新名,直到現今。每一種名字,都是Fata'an每次面對時代變化,在不同歷史節點中所留下的足跡。今年9月,這片土地又再度面臨一場巨變,強烈颱風樺加沙帶來超大豪雨,導致馬太鞍溪上游的堰塞湖溢流,大量洪水泥沙重創光復街區,也造成居民生命財產嚴重損失。

此刻國人齊心投入賑災工作,故宮提醒,前往協助的志工與「鏟子超人」們,務必先確認需求、穿著保護裝備、評估自身狀況後再出發。若非隨團體行動,可先到光復火車站前的志工救災地點分配站登記,並注意安全。在大家的團結與努力下,期盼一同走過這場百年罕見的重大災害,重整家園,居民早日回歸日常生活。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆