政治中心/綜合報導

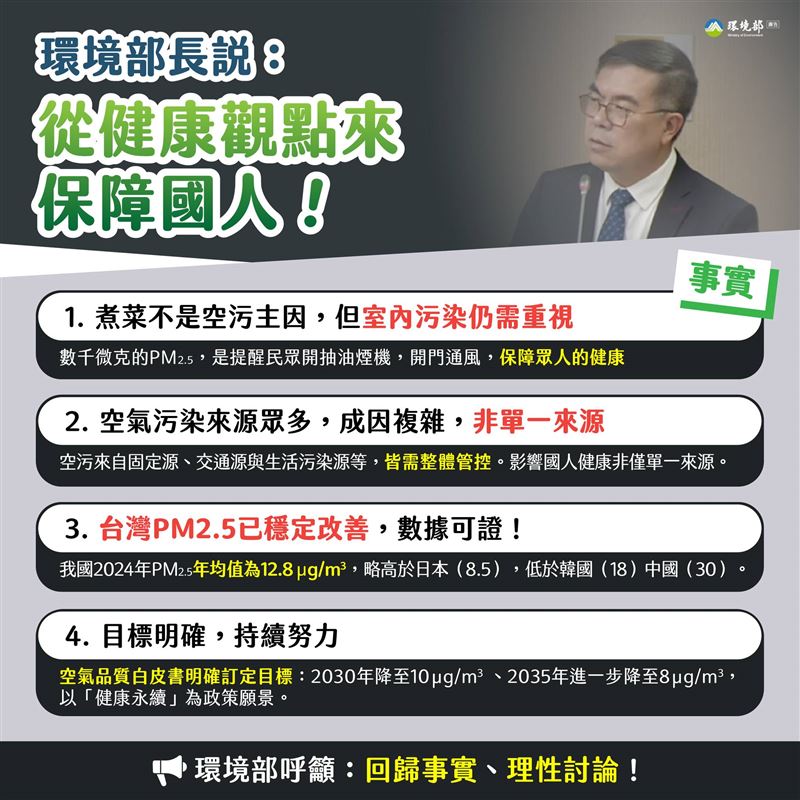

▲近日部分社群針對環境部長在立法院的發言斷章取義,環境部為此澄清。(圖/翻攝自環境部臉書)

環境部5月發表《空氣品質政策白皮書》,揭示以「健康永續」為核心願景,訂定2030年細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度降至10 μg/m³以下,2035年進一步降至8 μg/m³的明確目標。此白皮書盤點出62項具體工作,旨在引領台灣空氣品質治理邁向全新里程碑。然而,近日部分社群針對環境部長於5月26日在立法院的發言斷章取義,指稱部長將家庭主婦烹飪視為空污主要來源,引發誤解。為此,環境部特公布當日質詢逐字稿,以正視聽。

根據逐字稿內容,環境部長在回應立委質詢時,首先肯定我國空氣品質已有改善,PM2.5濃度從過去的24 μg/m³降至12.8 μg/m³。部長同時指出,儘管空污有所改善,但肺腺癌篩檢出的比例卻有上升趨勢,這顯示影響國人健康的因素多元且複雜,並非僅來自單一污染源。

部長強調:「其實我們在這個報告裡面(空品政策白皮書)也重新說我們會好好的去探討生活上面或是各種的污染源,到底哪一個對我們國人健康影響是最大的,不是只有單一個來源。」

針對委員提及PM2.5、硫氧化物及氮氧化物增加對呼吸道疾病的影響,部長進一步說明生活中的多種空污來源。他提及:「其實我們生活裡面有很多很多的空污的來源,例如說像我們最近也看了很多研究報告,例如說家裡面一些主婦煮菜,例如煎肉煎培根等等,那個PM2.5在國外的文獻都是可以到好幾百好幾千。」此番言論旨在說明,除了固定污染源與交通污染源外,日常生活中的行為也可能產生空氣污染物,應從更全面的健康觀點來保障國人,而非將矛頭指向單一族群或行為。部長亦補充,目前我國移動污染源的佔比已大於固定污染源。

環境部說明,大氣環境中的PM2.5來源複雜,包含直接排放的「原生性來源」,以及由硫氧化物(SOₓ)、氮氧化物(NOₓ)、揮發性有機物(VOCs)及氨氣(NH₃)等氣態污染物在大氣中轉化形成的「衍生性PM2.5」。因此,改善PM2.5濃度需要對各種空氣污染排放來源進行減量,方能見效。

環境部重申,改善空氣品質、維護國人健康是政府堅定不移的目標。《空氣品質政策白皮書》所擘劃的藍圖,正是為了找出並控制影響國人健康的各種潛在空氣污染風險,並透過跨部會合作及公私協力的精神,全面提升空氣品質。環境部呼籲各界共同關注並正確理解空氣污染的多重來源與複雜性,支持政府推動的各項改善政策,一同為「健康永續」的台灣努力。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆