財經中心/李宜樺報導

▲鋼鐵大亨過世後,6歲非婚生女成唯一繼承人,實際繼承僅2千萬卻遭追課5千多萬遺產稅,引爆社會譁然。(圖/財政部提供)

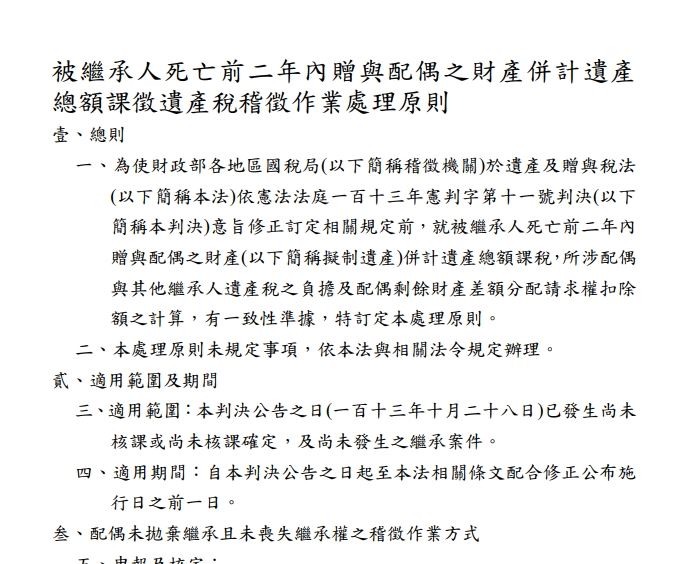

財政部昨日(28)發布一則看似例行的稅務公告,主軸是「被繼承人死亡前二年內贈與配偶之財產併計遺產總額課稅稽徵作業處理原則」,乍聽艱澀冷僻,卻沒想到背後藏著一樁令人咋舌的真實案件——一名年僅6歲的小女孩,竟因母親不是「合法配偶」,而遭國稅局課下5735萬元遺產稅。

這起震撼財稅圈的案子,就發生在北區國稅局轄區。一名鋼鐵大亨生前與元配婚姻名存實亡,另與情婦育有一女,卻在辭世前兩年,將名下價值高達3億元的上市股票,全數轉贈給大老婆。結果元配與其三名子女在大亨過世後選擇拋棄繼承,導致年僅6歲的私生女成為唯一繼承人,實際繼承金額僅1567萬元,卻被國稅局核課高達5735萬元遺產稅,震驚社會。

▲大法官釋憲認定原稅制違憲,財政部緊急發布新稽徵原則,釐清擬制遺產課稅與配偶財產分配的法律界線。(圖/財政部提供)

她才6歲 卻為家族關係付出5735萬的代價

此案一路打到憲法法庭,大法官最終於初作出113年憲判字第11號判決,認為原稅制違反憲法的平等權與財產權保障,命財政部修法補漏。這才有了2025年7月28日公告的最新稅務原則草案。

根據《一起讀判決》對此一判決所做的爭點整理,其實源於兩組具代表性的司法案件——一個關於「6歲小女孩扛下5千萬稅單」、一個則是「配偶卻無法主張應有分配權」的制度漏洞,最終雙雙走上憲法訴訟之路。

第一案來自台北高等行政法院,一名鋼鐵大亨生前在死亡前2年內,將市值3億元的股票贈與元配。結果大亨過世後,元配與三名婚生子全數拋棄繼承,剩下一名年僅6歲的非婚生女成為唯一繼承人。依法,這筆「死前兩年贈與」的財產被擬制為遺產課稅,小女孩實際只繼承2千多萬元資產,卻被追課5735萬元遺產稅,等同「財沒拿到,稅卻全扛」。

另一案則由一對母子提出,他們主張死亡前兩年贈與給配偶的財產,既被視為遺產課稅,卻又不能主張《民法》第1030-1條的剩餘財產差額分配請求權扣除,明顯落入「該課稅的課了,該給權利的卻沒給」的不對等狀況。

兩案最終分別由法院聲請大法官釋憲,大法官在今年作出第113年憲判字第11號解釋,認為現行稅制對配偶、非婚生子女等情況的處理方式違反憲法第7條平等權與第15條財產權保障,屬部分違憲,並限期兩年內修法。

這項解釋成為「財政部」緊急啟動新制的根本原因。

▲鋼鐵大亨過世後,6歲非婚生女成唯一繼承人,實際繼承僅2千萬卻遭追課5千多萬遺產稅,引爆社會譁然。大法官釋憲認定原稅制違憲,財政部緊急發布新稽徵原則,釐清擬制遺產課稅與配偶財產分配的法律界線。(示意圖/PIXABAY)

不是避稅漏洞 是法律逼出的極端不公平

財政部發布的新作業要點,明定若配偶未拋棄繼承且未喪失繼承權,則贈與配偶的財產仍須併入遺產總額計算課稅,但會明確將稅負分開計算,避免繼承人為前配偶承擔龐大稅負。此外也調整了配偶剩餘財產差額分配計算方式,讓「繼承是繼承、贈與是贈與」,明確切割,避免再出現「一方全身而退、另一方被打爆」的不對等現象。

看似抽象的法條背後,其實是稅法與家庭結構交錯出的灰色地帶,財政部這回的修補,彌補的不只是法條漏洞,也企圖恢復社會對課稅正義的信任。