國際中心/師瑞德報導

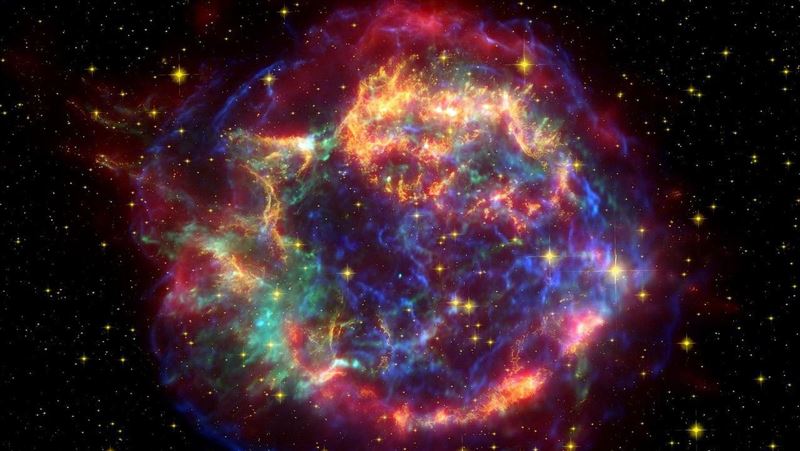

仙后座A的X射線影像揭示爆炸300年的恆星內部劇變,讓科學家首度捕捉到臨終前幾小時的混亂證據,重寫我們對超新星死亡過程的理解。這顆死去的恆星不只是天文事件,它釋放的鐵、鈣與其他元素,最終構成地球、晶片、AI基礎建設與我們的骨骼,死亡同時孕育新的存在。(示意圖/PIXABAY)

仙后座A的X射線影像揭示爆炸300年的恆星內部劇變,讓科學家首度捕捉到臨終前幾小時的混亂證據,重寫我們對超新星死亡過程的理解。這顆死去的恆星不只是天文事件,它釋放的鐵、鈣與其他元素,最終構成地球、晶片、AI基礎建設與我們的骨骼,死亡同時孕育新的存在。(示意圖/PIXABAY)一顆超過一萬光年,300年前就爆炸了的恆星干我們什麼事?告訴你一個驚到下巴都會掉下來的事實,如果它不爆炸的話,也許,就沒有今天的台積電、蘋果、輝達,與晶片有關的一切,甚至所有AI需要的基礎建設,恐怕都蕩然無存!NASA與日本團隊近日透過長達25年的觀測,揭開這場超新星爆炸發生前的關鍵片段,而這個觀察,有可能改寫我們對超新星、恆星死亡、甚至整個宇宙物質循環的理解。

NASA揭露仙后座A恆星臨終前的驚人重組

這次的研究是由日本明治大學天體物理學家佐藤俊樹領導,搭配京都大學團隊支援,發表在《天體物理學期刊》。研究使用了美國太空總署錢卓拉X射線天文台(Chandra)長達25年的觀測資料,搭配先進模擬計算,重建出這顆超新星前身恆星「死亡前的最後幾小時」到底發生了什麼。

研究發現,仙后座A的那顆恆星在坍塌之前,其內部出現了極為劇烈的結構混亂與層與層間的融合行為。簡單來說,在恆星爆炸前的最後幾小時,原本應該安分守己的元素層,像是矽、氖、氧等等,突然開始互相穿透、混合、翻攪、湧動,像是鍋裡的滾湯開始失控亂翻,物理結構整個大崩盤。

京都大學的松永開博士就指出,在爆炸發生前不久,含矽的層向外快速移動並穿透富含氖的層,導致這兩個元素原本井然有序的分佈徹底瓦解,形成一場「殼層融合事件」(Shell Merger)。這樣的劇烈流動,過去僅存在於理論模擬中,這是人類首次透過實際觀測在超新星遺跡中捕捉到它留下的化學痕跡。

300年後的化學地圖,拼出恆星死前的畫面

你可能會問:「恆星早就爆炸了,怎麼知道爆炸前發生什麼事?」答案藏在它遺留的物質裡。

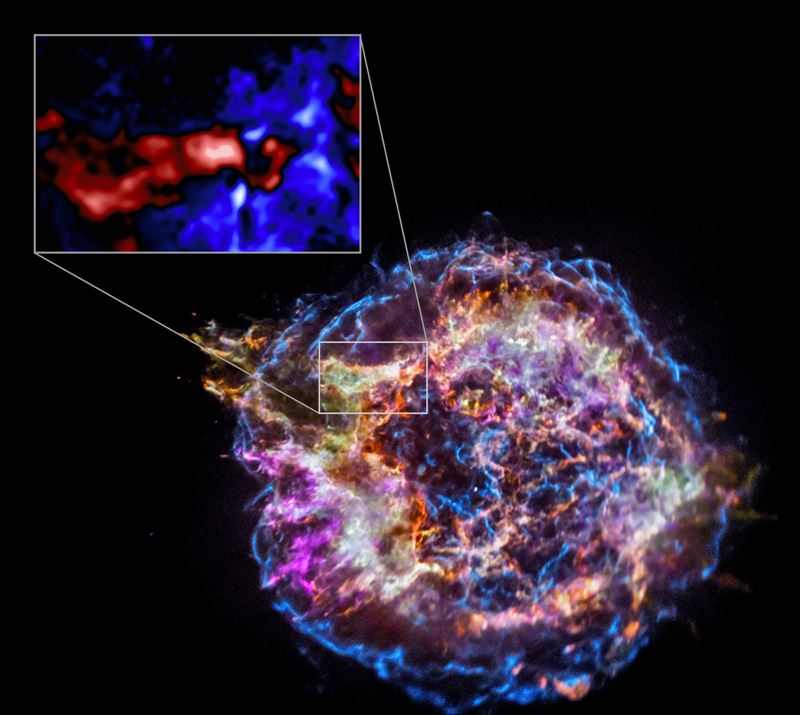

在這次觀測中,研究人員發現在仙后座A遺跡中,有些區域含有極高的矽元素但幾乎沒有氖,而毗鄰區域則富含氖卻缺乏矽。這種不尋常的分佈模式,證明這顆恆星的元素在爆炸前並沒有充分混合,反而像是被撕裂、壓縮、捲起的地質斷層,留下一種化學上的「斷層線」。

這些斷層就像宇宙裡的指紋。透過它們,科學家能夠「倒推」恆星爆炸前的結構變化,甚至精準地描繪出當時哪一層在往外移動、哪一層發生了混合,這種做法有點像是在看一個已倒塌建築的磚瓦分佈,推測它倒塌前最後的瞬間怎麼動。

透過化學元素的殘留痕跡,我們首次得以「聽見」恆星爆炸前那幾個小時內部的掙扎與狂暴。

爆炸不對稱?恆星內部湍流可能是關鍵推手

那麼,這場內部混亂只是一場死亡前的騷動嗎?還是它其實是「引爆死亡」的真正原因?

這是本次研究最震撼的部分之一。研究團隊指出,這種在爆炸前由「殼層融合」引發的巨大湍流與對流運動,可能正是觸發超新星爆炸的關鍵導火線。京都大學的共同作者內田裕之甚至直言:「這顆恆星的內部重組,可能直接促成了爆炸的發生。」

過去的理論多半認為,超新星是恆星核心熄滅後自然坍塌所造成的對稱爆炸,但仙后座A提供了相反的證據,它的殘骸結構高度不對稱,像是被內爆與外部張力同時拉扯過。如今,透過這次觀察,研究人員首次能夠具體指出:爆炸之所以不對稱,是因為爆炸前內部早就一團亂,亂到影響整個爆炸的方向與形狀。

這也解釋了為何這顆超新星殘骸中的中子星會呈現高速移動,彷彿被某種力量「踢出」原本的位置。現在看來,那個「踢」的力道,可能就是來自於這場殼層混亂中不均勻的壓力釋放。

這顆恆星的死亡,也許就是晶片的起點

從天文觀點來看,這是一項劃時代的發現;但從人類角度來看,這更是一場宇宙教育。因為我們身體裡的鈣、血液裡的鐵、手機裡的鎢與鋰、建築中的鋼筋,台積電、蘋果、輝達等等大廠,甚至所有AI需要的基礎建設,全都來自這種超新星爆炸釋放出的元素。這顆恆星的死亡,不只是自己的結束,更是整個宇宙生命物質再分配的開始。

了解恆星是怎麼死的,也是在了解地球是怎麼形成的,甚至可以說,每一次超新星的混亂重組,都是下一個生命世界的種子。

未來的觀測目標將更聚焦恆星臨終「前幾小時」

仙后座A距離地球約11,000光年,是NASA錢卓拉望遠鏡自1999年啟用以來首批觀測的天體之一,至今仍是觀測頻率最高的超新星殘骸。這次研究證明,這種長期觀測的資料累積是解鎖宇宙之謎的關鍵。

更重要的是,這項發現提供了一個全新的觀測重點:我們未來應該更聚焦在恆星爆炸「前幾小時」發生什麼事。現在我們知道,那段時間可能才是決定這顆恆星會不會爆炸、怎麼爆炸、爆炸後會變成什麼的關鍵。

未來,如果天文望遠鏡能夠即時捕捉到類似恆星內部層移動或化學不穩定的訊號,我們或許能預測下一場超新星何時來臨,甚至對地球是否會受影響做出評估。

當宇宙在死去時,也同時在孕育未來

這是一顆死去300年的恆星,卻在今天教會我們一件事:死亡並不是終點,有時反而是創造的開端。NASA這次的研究,在在提醒我們:在無聲的宇宙深處,每一場看似結束的爆炸,其實都在悄悄寫下新一輪生命的劇本。而我們,只是剛好站在這部劇中,扮演其中一個角色。

下次抬頭仰望星空,別只是找星座、許願或追流星,想想看,那些閃閃發光的恆星,有些可能正在進行最後倒數。而它們的死亡,可能正在為某個全新的世界、某種全新的你,鋪路。

仙后座A的X射線影像揭示爆炸300年的恆星內部劇變,讓科學家首度捕捉到臨終前幾小時的混亂證據,重寫我們對超新星死亡過程的理解。這顆死去的恆星不只是天文事件,它釋放的鐵、鈣與其他元素,最終構成地球、晶片、AI基礎建設與我們的骨骼,死亡同時孕育新的存在。(示意圖/PIXABAY)

仙后座A的X射線影像揭示爆炸300年的恆星內部劇變,讓科學家首度捕捉到臨終前幾小時的混亂證據,重寫我們對超新星死亡過程的理解。這顆死去的恆星不只是天文事件,它釋放的鐵、鈣與其他元素,最終構成地球、晶片、AI基礎建設與我們的骨骼,死亡同時孕育新的存在。(示意圖/PIXABAY) 仙后座A的X射線影像揭示爆炸300年的恆星內部劇變,讓科學家首度捕捉到臨終前幾小時的混亂證據,重寫我們對超新星死亡過程的理解。這顆死去的恆星不只是天文事件,它釋放的鐵、鈣與其他元素,最終構成地球、晶片、AI基礎建設與我們的骨骼,死亡同時孕育新的存在。(圖/翻攝自NASA網站)

仙后座A的X射線影像揭示爆炸300年的恆星內部劇變,讓科學家首度捕捉到臨終前幾小時的混亂證據,重寫我們對超新星死亡過程的理解。這顆死去的恆星不只是天文事件,它釋放的鐵、鈣與其他元素,最終構成地球、晶片、AI基礎建設與我們的骨骼,死亡同時孕育新的存在。(圖/翻攝自NASA網站)

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆