新奇中心/程正邦報導

2025年川習會備受矚目,中美貿易戰暫時休兵。(圖/翻攝白宮官方YT)

2025年川習會備受矚目,中美貿易戰暫時休兵。(圖/翻攝白宮官方YT)就在昨日(30日),全球目光聚焦於韓國釜山,美國總統川普與中國國家主席習近平進行了備受矚目的會晤。雖然這場「川習會」最終以一小時四十分鐘的閉門會談匆匆落幕,但雙方在貿易關稅、稀土、芬太尼等議題上展現的某種程度的「求同」,仍被視為中美關係在長期緊張對峙後的一個「休戰符」。

然而很多人不知道,1969年,蘇聯曾認真考慮對中國發動「外科手術式」的核打擊。這場危機不僅深刻影響了中蘇關係,更成為推動中美關係破冰、重塑全球戰略大三角的關鍵轉捩點。

1953年史達林去世後,蘇聯新領導人赫魯雪夫的「去史達林化」政策,引發毛澤東強烈不滿。(圖/翻攝維基百科)

1953年史達林去世後,蘇聯新領導人赫魯雪夫的「去史達林化」政策,引發毛澤東強烈不滿。(圖/翻攝維基百科)意識形態對撞:誰才是真正的共產革命旗手

1949年中華人民共和國成立後,毛澤東把蘇聯視為「老大哥」。1950年雙方簽訂《中蘇友好同盟互助條約》,蘇聯提供經援與技術協助,幫助中國建立工業體系與軍事力量。

然而,史達林1953年去世後,蘇聯新領導人赫魯雪夫的「去史達林化」政策,引發毛澤東強烈不滿。自此,中蘇思想開始出現裂痕。毛澤東主張「持續革命」與「世界革命」,認為共產主義必須透過武裝鬥爭推動;赫魯雪夫則提倡「和平共存」,認為蘇聯與西方可以避免戰爭、以經濟實力勝出。

中蘇在國際共運中爭奪領導權,北京指責莫斯科背叛馬列主義。(圖/翻攝維基百科)

中蘇在國際共運中爭奪領導權,北京指責莫斯科背叛馬列主義。(圖/翻攝維基百科)這種分歧在1958年的「金門炮戰」與1959年的「中印邊界衝突」後更加明顯。蘇聯拒絕在中印衝突中支持中國,並批評毛的冒進政策。中方則指責蘇聯「修正主義」、「投降帝國主義」。

1959年,蘇聯撤回在華的全部核專家,終止對中國的原子彈援助,象徵中蘇正式分道揚鑣。1960年更全面撤走技術人員,導致蘇聯援助中國建設的「156項工程」陷入停頓。此後,兩國在國際共運中爭奪領導權:北京指責莫斯科背叛馬列主義,莫斯科則控訴北京破壞團結。

珍寶島事件成為繼古巴飛彈危機後冷戰期間又一次爆發全面核戰爭的重大危機。(圖/翻攝維基百科)

珍寶島事件成為繼古巴飛彈危機後冷戰期間又一次爆發全面核戰爭的重大危機。(圖/翻攝維基百科)一觸即發:珍寶島衝突的戰火餘燼

1969年,中蘇兩大社會主義陣營國家因珍寶島(蘇聯稱達曼斯基島)的邊境衝突,將世界帶到了一場難以想像的核戰邊緣。隨著蘇聯解體後,俄羅斯部分歷史檔案的解密,證實了當年盛傳的「蘇聯對中國發動核打擊」的傳言並非空穴來風,而是克里姆林宮軍方高層曾認真考慮的戰略選。

1969年3月,中蘇兩國軍隊在珍寶島發生了三次較大規模的武裝衝突。儘管衝突規模有限,但對當時已陷入意識形態爭論與國家利益衝突的中蘇關係來說,卻是致命一擊。

根據維基百科記載,由於蘇聯在此次衝突中蒙受損失(蘇軍死亡58人,受傷94人),激怒了蘇聯領導層,尤其是以國防部長格列奇科元帥為首的軍方強硬派。他們主張採取極端手段,以「一勞永逸地消除中國威脅」,將兩國的矛盾從邊境爭端,直接推向核武戰爭的邊緣。

在珍寶島衝突中被中國人民解放軍截獲的蘇聯T-62戰車。(圖/翻攝維基百科)

在珍寶島衝突中被中國人民解放軍截獲的蘇聯T-62戰車。(圖/翻攝維基百科)克里姆林宮的「外科手術」密謀

相關歷史研究文件揭示,蘇聯軍方強硬派當時確實曾準備動用部署在遠東地區的中程彈道飛彈,攜帶當量達數百萬噸級的核彈頭,對中華人民共和國的關鍵目標實施「外科手術式核打擊」(Surgical Strike)。

這些目標包括中國的核設施(如酒泉、西昌發射基地、羅布泊核試驗基地),以及重要的工業城市,如北京、長春、鞍山等。蘇聯官員甚至開始試探性地向其外交接觸對象詢問:若蘇聯對華發起先發制人的核打擊,世界各國將如何反應?

美國情報機構在1969年8月得出兩個重要結論:蘇聯發動大規模對華戰爭的可能性首次被認真考慮;且由於中國核能力的發展,蘇聯有理由認為「發起軍事打擊的最佳時間應是盡快,而非滯後幾年」。

珍寶島衝突中死亡的蘇軍,葬禮上親人向陣亡者告別。(圖/翻攝維基百科)

珍寶島衝突中死亡的蘇軍,葬禮上親人向陣亡者告別。(圖/翻攝維基百科)最高警戒:北京領導層緊急疏散應對

面對蘇聯從邊境上調集超過百萬兵力,並釋放核威脅訊號,中國政府也立即進入最高備戰狀態。

1969年10月,中國領導層為應對可能的核攻擊進行了大規模的戰略轉移與疏散:國家主席毛澤東轉移到武漢,副主席林彪移師蘇州,其他高層人員和軍事單位則移往北京西山的防核防空洞。同時,政府封鎖了主要機場跑道,戰機散佈華北各地,全國上下為抵抗蘇軍入侵和核污染作好了準備。

1966年9月15日,周恩來、林彪、毛澤東、劉少奇、朱德在天安門城樓上接見紅衛兵。(圖/翻攝維基百科)

1966年9月15日,周恩來、林彪、毛澤東、劉少奇、朱德在天安門城樓上接見紅衛兵。(圖/翻攝維基百科)美國態度的關鍵反轉:尼克森政府的戰略判斷

外界普遍認為,最終阻止這場核災難的關鍵力量是美國的干預。據報導,蘇聯在發動攻擊前,曾試探性地將計劃告知美國。時任美國總統尼克森(Richard Nixon)及其國家安全顧問基辛格(Henry Kissinger)經緊急磋商後得出判斷:西方國家的最大威脅來自蘇聯,一個「強大中國的存在符合西方的戰略利益」。

如果蘇聯發動核打擊,不僅會引發中國的全面報復,核污染也將直接威脅駐亞洲的美軍。最重要的是,一旦蘇聯打開核打擊這個「潘朵拉的盒子」,將威脅整個世界的安全。

因此,美國通過外交渠道向蘇聯傳達了強烈的警告:如果蘇聯對中國動用核武,美國將不會保持中立,甚至可能向蘇聯的軍事與城市目標施射核彈。在美國的明確反對和中國積極備戰之下,蘇聯最終於10月20日打消了核戰的念頭,轉而與中國展開邊境談判。

美國前總統尼克森(左)1972年2月21日前往中國,進行為期8日的歷史性訪問。圖為尼克森與中國國院總理周恩來敬酒。(圖/翻攝維基百科)

美國前總統尼克森(左)1972年2月21日前往中國,進行為期8日的歷史性訪問。圖為尼克森與中國國院總理周恩來敬酒。(圖/翻攝維基百科)美國態度的關鍵反轉:尼克森政府的戰略判斷

1969年的中蘇核危機,極大地改變了中美兩國對國家安全威脅的認知。蘇聯的軍事壓力迫使中國將其視為「當前的最大敵人」,從而表現出與西方國家改善關係的意願。同時,尼克森政府也將蘇聯視為最大的威脅,認識到與中國修好的戰略價值。

這場危機成為中美兩國政府克服政治阻力、重建聯繫的強大催化劑。1969年後,中美兩國關係迅速破冰,共同形成了新的「戰略大三角」關係,這一變化不僅改變了冷戰後期全球政治的格局,也為後來的世界秩序奠定了基礎。這充分說明:大國間的關係並非永恆的敵對,而是基於地緣政治、國家利益與共同威脅的不斷動態調整。

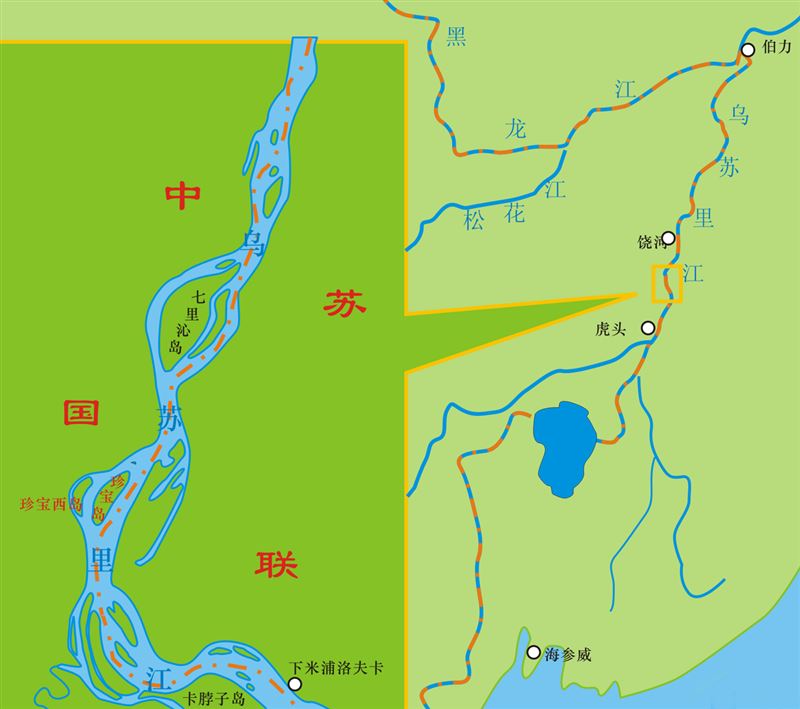

珍寶島位於中俄界河烏蘇里江主航道中心線,全島面積0.74平方公里。1969年,中蘇因歸屬問題於在島上發生武裝衝突,1991年俄羅斯聯邦承認該島歸屬中國。(圖/翻攝維基百科)

珍寶島位於中俄界河烏蘇里江主航道中心線,全島面積0.74平方公里。1969年,中蘇因歸屬問題於在島上發生武裝衝突,1991年俄羅斯聯邦承認該島歸屬中國。(圖/翻攝維基百科)

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆