文/聲量看政治

誰怕「雜質」?

—當賴總統話被刻意扭曲,這是場論述戰的開始

【他講的是制度,他們刻意聽成情緒攻擊】

賴總統說「用選舉罷免打掉雜質」,是以鑄劍來形容民主政治,但藍白選擇一句話猛打,把「雜質」硬是翻成「看不起在野黨」、「羞辱人民」,甚至直接貼標籤成「綠色獨裁」。

▲總統賴清德談到用民主淬鍊出國家團結的力量,要透過選舉罷免「打掉雜質」,引發在野黨批評。(圖/翻攝自賴清德臉書)

這其實就是策略。他們知道,當我只要把事情扭轉一下,把「你講制度」變成「你在罵我」,人民就不會去想制度本身出了什麼問題。這是一種情緒先行的輿論操作,目的就是把原意消音、讓人只記得情緒刺激。

【不是你說了什麼,而是他們要讓你變成什麼】

這波操作的關鍵,不是賴清德說了什麼,而是藍白紅想把他「說成什麼」。他們要的不是事實,而是話語權「定義意圖、控制詮釋」。

這才是現在政治語言最詭異的地方,發言的人無法決定自己的話怎麼被聽見,對手可以先準備好攻擊模板,一旦你一開口,他們馬上把你塞進預設框架。這不叫對話,這叫「政治消音術」。

【早就準備好的攻擊劇本,不是一時情緒】

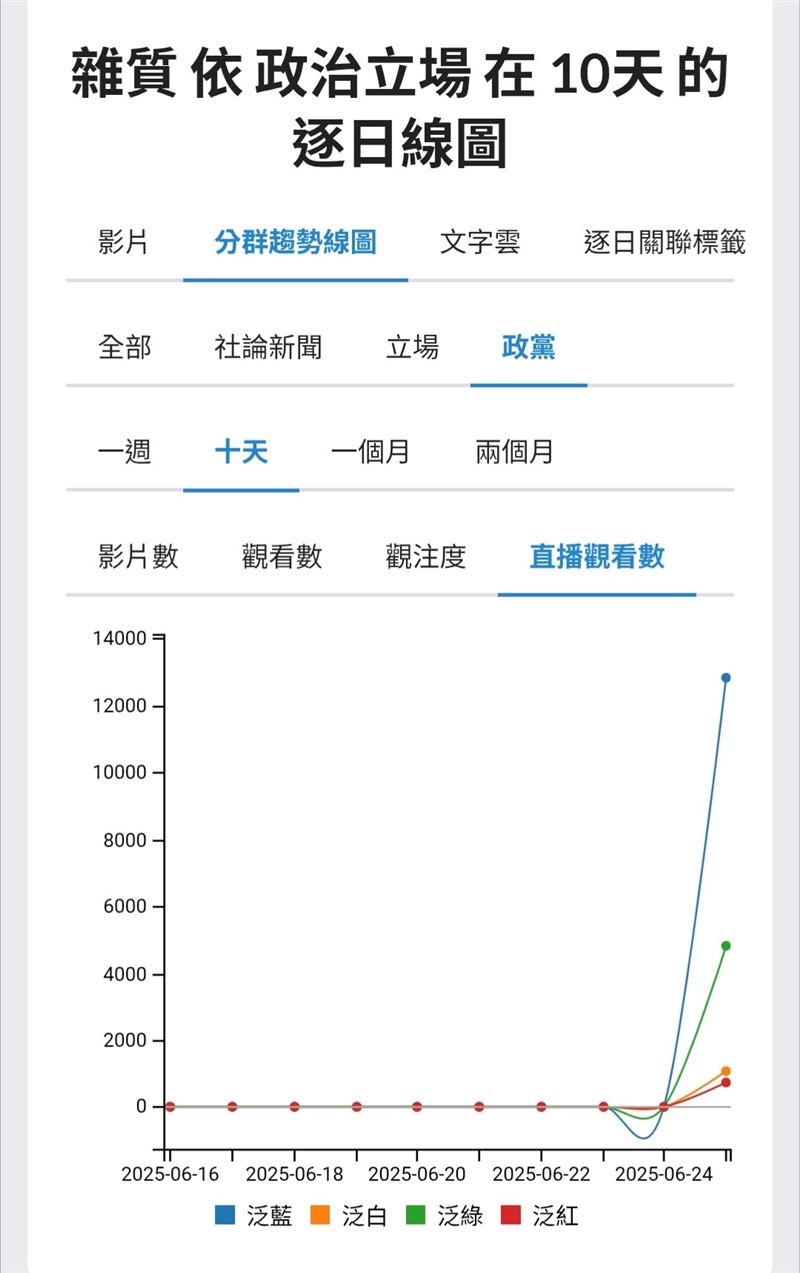

很多人以為是藍白紅是臨時反應、情緒激動才會這樣抹黑,錯了。他們對民進黨的「發言監控系統」早就準備好,只要一有話語可以被切割,就立刻啟動動員,標語、迷因、短影音一套一套打出去。

這是精準計算後的反應,不是即興表演。他們知道怎麼引導人民的情緒,怎麼把一場關於「制度程序」的辯論,轉成一場關於「人格羞辱」的控訴。這種操作在選戰時期,只會愈演愈烈。

▲誰怕「雜質」?—當賴總統話被刻意扭曲,這是場論述戰的開始。(圖/聲量看政治)

【泛藍與小草支持者的理智輸給了情緒操控】

其實,民主社會原本有理性空間,只是這種空間很脆弱。當你每天被情緒轟炸、斷章取義、標籤戰刷到沒完沒了,你很難還能靜下來去分辨「雜質」到底是什麼意思。

這是國民黨輿論戰刻意的設計。當情緒佔滿每一個平台的時候,「思辨」會被視為冷漠,「討論」會被視為拖延。於是,誰掌握了情緒,誰就掌握了勝負。

【這是典型輿論戰操控的實證例子】

賴總統沒有失言,他只是被搶走了說話的權利。真正的問題是,為什麼某些人的話越來越難被真實地理解?為什麼每一次說話都像是走在地雷區?

這其實就是台灣的政治文化整體進入「風向掠奪時代」的象徵。你可以說話,但你無法保證你說的話不會被惡意切割、誤導、放大操作。這才是真正危險的地方。

【我們要守住的,是對民主政治的信任】

民主社會,不只要有選票,還要有能夠被誠實理解的講話空間。當政客為了操作輿論,連「雜質」這樣的比喻都能變成惡意栽贓羞辱,那不只是誰贏誰輸的問題,而是整個社會的政治信任基礎在崩解。

如果我們還想好好討論民主,就不能放任這種操弄。賴總統不是第一個被這樣對待的人,也絕不會是最後一個。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆