記者林賢雅/綜合報導

「我是一個孩子的媽媽,也是一個爸爸的女兒,我最大的願望,就是能陪他們久一點。」這是41歲病友鄭羽君的心聲。十年前,她因為一次引產手術後呼吸困難被送進加護病房,歷經抽血、心導管檢查,才終於確診為「原發性肺動脈高壓」,一種極為罕見、致命性高、難以早期辨識的疾病。

原發性肺動脈高壓不僅影響病患的心肺功能,更迫使他們重新調整生活的節奏。像羽君這樣的患者,生活中沒有「隨便」二字:不能劇烈運動、不能感冒、不能熬夜,甚至不能搭飛機、不能去高山、不能輕易出遠門。因為每一次的「壓力」,都有可能造成致命的惡化。

▲鄭羽君因罹患原發性肺動脈高壓,多次因呼吸困難面臨生死關頭,她期盼能有更多新治療機會。(圖/當事人提供)

不典型的疾病,不容易的診斷之路

「原發性肺動脈高壓的症狀非常不典型。」成大醫院許志新副院長是國內肺高壓權威,他表示許多患者初期僅出現呼吸困難、咳嗽、下肢腫脹或暈眩等症狀,常常被誤認為是貧血、氣喘或心臟衰弱。「過去曾統計,從出現症狀到確診平均需要三年時間,病人通常輾轉看了四個以上的醫師。」

許志新副院長指出,目前臨床診斷需依賴心臟超音波、肺功能檢查、胸部電腦斷層,最後需以右心導管檢查才能確認是否為原發性肺動脈高壓。這一連串的程序、加上症狀的不明確,導致病患往往確診時,已錯失黃金治療期。

現有治療「治標不治本」 病患仍走在生命鋼索上

鄭羽君確診後,雖然病況獲得穩定控制,卻仍需每日服用三種藥物維持生命指數。她總是與心跳監測器為伴、隨時留意血氧變化。看似正常的工作與育兒生活背後,其實是反覆與風險交手的過程。

「有一次去阿里山,因為海拔升高氧氣變稀薄,整個人突然喘不過氣。那時候才知道,連出遊都不是一件簡單的事。」鄭羽君無奈地說。她還曾因為一次輕微感冒,心臟指數飆升,緊急送醫,「連醫生都說還好送得快,不然後果不堪設想。」

在這樣時刻提心吊膽的生活中,她形容自己:「像踩在玻璃上的人,不能快、不能重、不能急,什麼事都得慢慢來,不然我就會碎掉。」

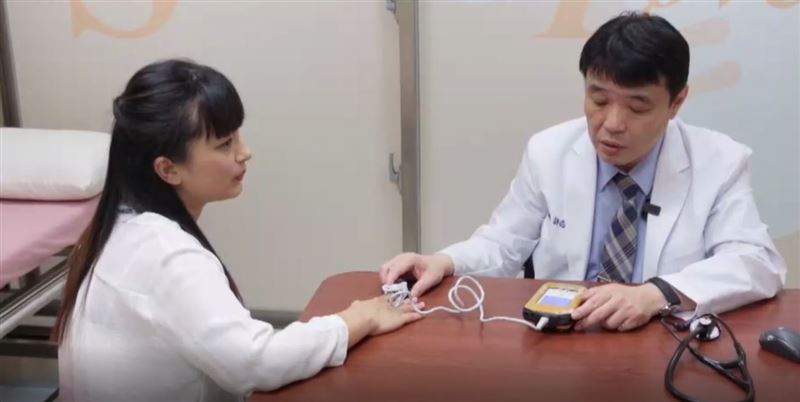

▲成大醫院許志新副院長(右)表示,目前原發性肺動脈高壓無法根治,期待台灣治療接軌國際。(圖/當事人提供)

國際治療指引 患者與醫師共同期盼台灣跟上

許志新副院長坦言,目前原發性肺動脈高壓是一種無法根治的疾病,現行藥物多以血管擴張為主,雖能緩解症狀,卻無法真正改變病程。然而,近年在國際上通過的新一代機轉型藥物,針對疾病源頭的病理性增生與慢性發炎進行干預,臨床研究結果顯示,可明顯降低病患的住院率與死亡風險,可望為原發性動脈高壓的治療帶來突破性契機。

許志新副院長表示,醫界對這項新藥充滿期待,「如果能早一點使用到這樣的藥物,病人就有機會穩定得更久、活得更安心。」

當「穩定」只是相對詞,生命期待更多支持

鄭羽君的生活與大多數人不同,她每天得留意自己的呼吸是否順暢、腳是否浮腫、是否感到莫名暈眩。「我的病情是穩定的,但醫生說這只是『相對穩定』。我們沒有絕對安全的那一天。」,但為了年邁獨居的父親、即將上國中的兒子,她仍努力維持一份「正常」的生活節奏。

原發性肺動脈高壓的病友,常默默地與病魔奮戰,他們的呼吸沉重卻不張揚。他們所需要的,不僅是更有效的藥物,還有社會與醫療制度的支持與理解,讓所有的肺高壓病友完成「活下去,陪家人一起變老」的心願。