記者侯彩紅、高貫軒、黃昕晟/台北報導

大罷免第一波投票,最終藍委全數挺過,但對於推動的罷免團體成員來說,恐怕元氣大傷,不只可能面臨立委秋後算帳,在心理修復上也需要時間。「山除薇害」核心幹部就分享,很多志工在街頭被謾罵、攻擊,當時都忍下來了,只是如今隨著運動結束,如果不好好修復,恐怕會出現民主斷層。

▲圖/翻攝自護國大遶境臉書

726罷免投票,藍委以25:0全部挺過。對於這一年來全心投入的罷團志工元氣大。不只濟南教會辦活動幫忙接住志工,也有心理諮商師主動拋出協助資訊。

「山除薇害」陸戰隊長蔡卡羅:「其實大家承受的非常多,然後又加上我們這過程,大家都告訴大家要忍耐,我們的士氣當然不用說,這是很低迷。那更擔心的是他們有一些心理上面有些陰影走不出來,我覺得這部分真的很需要社會的協助。」

民進黨北市議員顏若芳:「有些罷免志工這麼辛苦,也有說有些人影響到工作家庭,我們也會去找找資源幫忙。」

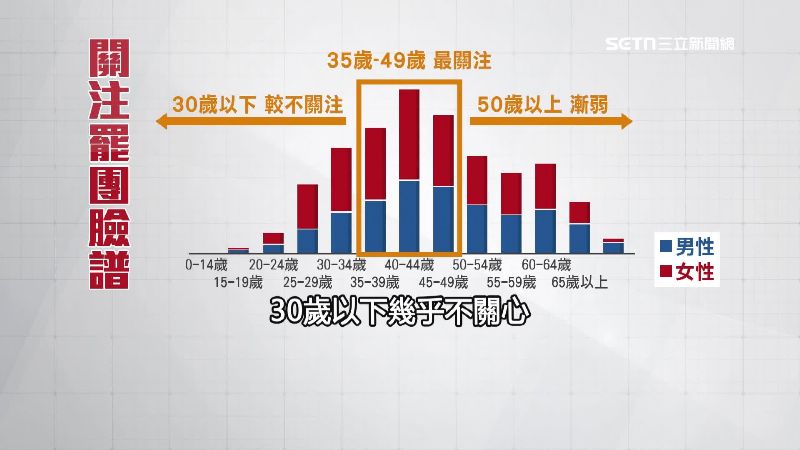

罷團志工需要時間修復沉澱回歸正常生活。而這次公民行動參與者女性居多,且大多是社會中堅分子,就連罷團社群後台也可發現,關注罷免女性大於男性,更以30歲到45歲最關注,60歲以上漸漸遞減,30歲以下幾乎不關心。

就擔心罷團這回受挫,中堅份子對台灣政治環境逐漸失望,成為失落的一代。

「山除薇害」陸戰隊長蔡卡羅:「在20到25歲這個斷層,它的追蹤的比例大概不到可能不到三成,這是一個很大的問題,因為其實這些人他們照理說應該是最愛用手機的、最愛用網路,可是他們是完全沒有follow大罷免的行動,我覺得這是一個很大的民主的斷層。」

年輕世代難以透過國家認同感取得共鳴,罷團的反共論述似乎也難以撼動多數長者原先觀點。

民進黨立委沈伯洋:「是一個非常非常緩慢的一個社會溝通的過程。在演算法之下,比如說像tiktok啊等等之類的,常常會變成很多人單一的唯一的政治來源、資訊的管道,那這個對我們來有到不定是因為tiktok本身它是由敵人,就是由中國所經營的一個平臺,所以就這件事情來講,我覺得這反而是警鐘,到底應該要怎麼做,也是本黨應該需要思考的事情。」

第一波罷免戰落幕,警鐘震天響,年輕選民的黏著度勢必成為民進黨最大挑戰。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆