生活中心/黃依婷報導

▲大腸鏡檢查的確有穿孔的風險,但機率僅千分之三。(圖/翻攝自大腸直腸外科陳威佑醫師臉書)

大腸直腸外科陳威佑醫師指出,曾有位門診的患者一年的時間看了三次,每次建議他做腸鏡檢查,但都被拒絕了,拒絕的原因就是怕痛。也推薦了舒眠大腸鏡,但患者又進一步提問「在麻醉狀態下,我完全沒知覺,萬一內視鏡操作不小心,或進出太粗魯,會不會把腸子弄破?如果真的發生了,我也沒辦法馬上喊痛,這樣會不會有危險?」這樣的疑慮讓這名患者一拖再拖,等到再去醫院檢查的時候,已經有腸癌的狀況了。

大腸鏡檢查最常見的擔憂:怕痛、怕穿孔

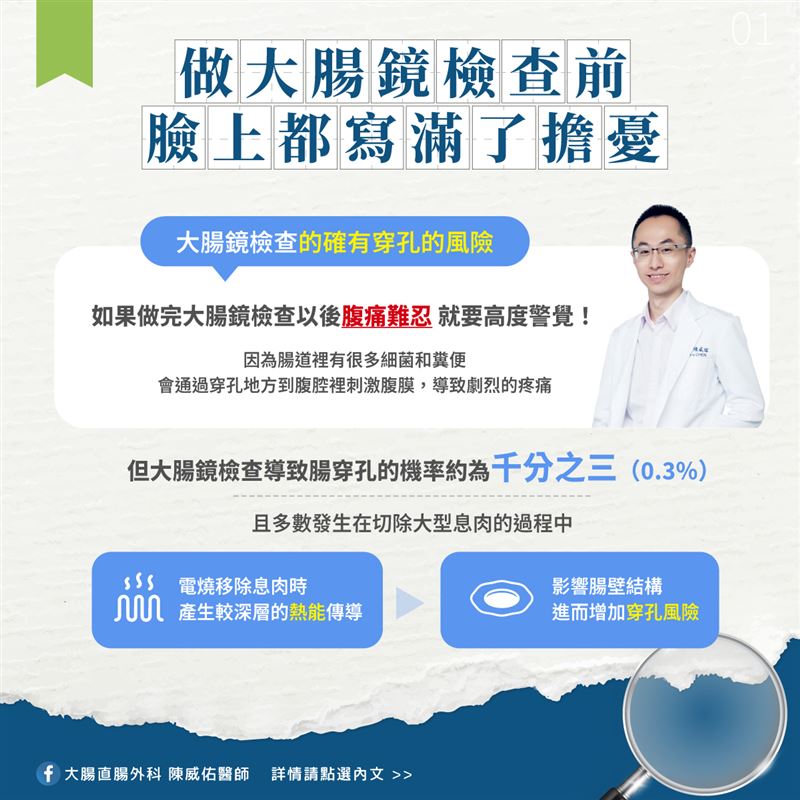

其實很多人在做大腸鏡檢查前,臉上都寫滿了擔憂,除了怕痛,也有民眾擔心腸穿孔。老實說,大腸鏡檢查的確有穿孔的風險,如果做完大腸鏡檢查以後腹痛難忍,就要高度警覺,因為腸道裡有很多細菌和糞便,會通過穿孔的地方到腹腔裡刺激腹膜,導致劇烈的疼痛。

大腸鏡穿孔的風險高嗎?實際發生率不到千分之三

不過大腸鏡檢查導致腸穿孔的機率約為千分之三,且多數發生在切除大型息肉的過程中。這是因為電燒移除息肉時,可能產生較深層的熱能傳導,影響腸壁結構,進而增加穿孔風險。

此外,部分患者因腸道狀況較脆弱,如嚴重大腸發炎、腸道結構異常或大腸憩室(腸壁上的囊狀突出),也可能相對提高穿孔機率。

檢查過程怎麼做?醫師如何保障病患安全?

內視鏡技術已具視覺導航,減少腸道損傷

在內視鏡進入腸道的過程中,醫師會透過「視覺導航」細微調整角度,確保順利通過彎曲處,減少對腸道的壓迫。

AI輔助息肉偵測與切除,提升安全性

內視鏡技術結合 AI 影像辨識,可即時掃描腸道,提升大腸癌篩檢的準確性,並幫助偵測微小息肉。在息肉切除方面,許多內視鏡設備具備專用模式,可降低熱能對組織的損傷,減少術後出血與穿孔風險。

採用 CO₂ 充氣技術,降低檢查後不適感

現今的內視鏡技術已普遍採用二氧化碳(CO₂)充氣取代傳統空氣充氣。CO₂ 能夠迅速被腸道吸收,並透過呼吸自然排出,讓患者在檢查後大幅降低因氣體殘留而產生的腹脹感。

術後不適來自哪裡?腹脹與放屁屬正常現象

目前的大腸鏡技術已相當成熟,一般術後的不適主要來自氣體殘留所引起的腹脹與頻繁放屁。這是因為在檢查過程中,醫師會適量注入氣體撐開腸道,以便觀察是否有發炎、息肉或腫瘤。

由於腸道是彎曲且緊貼的,若沒有適當的氣體支撐可能影響檢查結果。檢查結束後仍然可能有部分氣體殘留,導致術後短暫的腹脹與排氣增加,這是正常現象。只要多走動、按摩腹部,並在術後三天內避免食用豆類、奶類製品,通常 2 小時至 1 天內就可緩解。

四十歲以上務必重視腸癌篩檢,即使無症狀也該做檢查

還是想提醒大家,40歲以上隨著年齡增長,腫瘤發病率逐年上升,即便無症狀,也建議進行一次大腸鏡檢查,以便及時發現早期病變,請儘早治療,預防腫瘤發生。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆