圖、文/中醫師張煒授權、醫健新聞網整理

《黃帝內經》有言:「冬三月,此謂閉藏。」氣溫驟降、陰雨濕涼的天氣來襲,最適合進補的時節,熱愛進補的我們,此時羊肉爐、燒酒雞、薑母鴨、十全大補湯等皆是許多人的首選,不過,中醫師張煒表示,每每提到進補,大家都會認為「越補越好」,事實上,「進補」並非人人適合,而是需依個人體質與身體狀況調整,才不會越補越傷身,一旦補錯方式,不但無法暖身,反而越補越冷。

冬季進補|當心越補越傷身!中醫師:6種人進補需「停、看、聽」。(圖/醫健新聞網提供)

冬季進補|當心越補越傷身!中醫師:6種人進補需「停、看、聽」。(圖/醫健新聞網提供)6大進補原則與注意事項

張煒認為,進補的核心精神,不在於「吃得多補」,而在於「補得正確」——根據體質補充所需能量與養分,幫助身體修復、補充元氣、涵養精氣、蓄積能量,讓來年春天陽氣能自然生發。

1.根據體質進補:進補並非越補越好、越貴越有效,而是要根據體質選擇,否則容易造成身體負擔。

2.食材選擇:選擇適合體質的當季食材,少量多樣、均衡攝取,減少食用動物內臟、皮及油脂含量高的部位。

3.藥材選擇:應選擇合格商家,購買經檢驗並標示清楚的藥材,避免來源不明的草藥,以防重金屬或農藥殘留疑慮。

4.鍋具選擇:建議使用陶瓷或不鏽鋼鍋,避免使用鐵、銅、鋁、錫等金屬鍋具。

5.烹調方式:烹調時減少調味料與酒精,燙煮肉類後去除浮油,少油、少鹽、少糖最為理想。

6.避免過量進補:冬季進補宜適量。若進補過多,不僅增加熱量,也可能引起口乾口苦、嘴破、牙齦出血、痘痘、便秘或失眠等「上火」現象。若份量過多,建議分次或與家人分食。

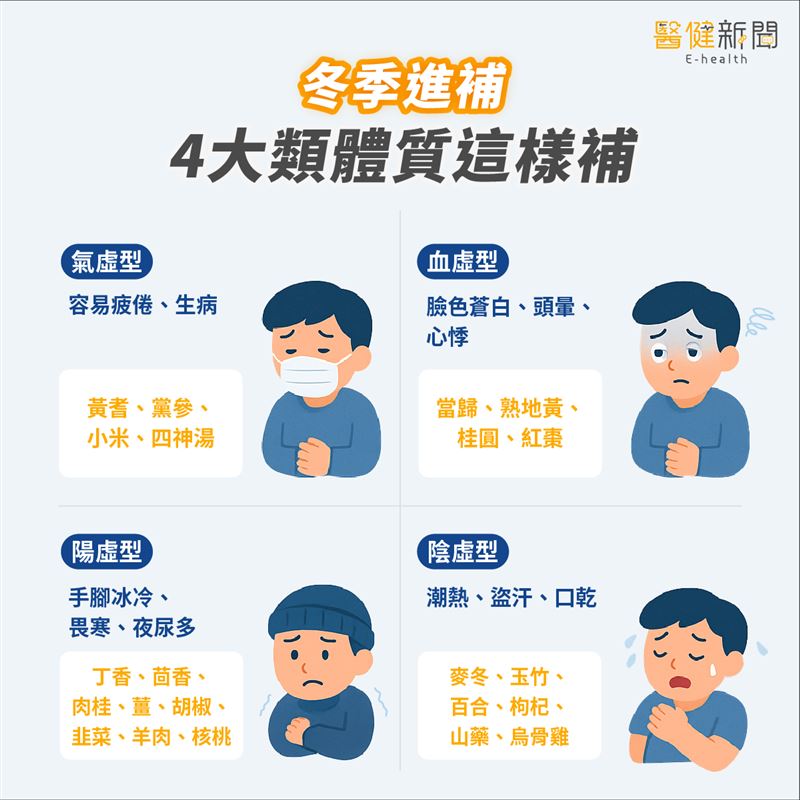

冬季進補,4大類體質這樣補,順應體質與時節選擇食材,日常飲食即是最好的養生之道。(圖/醫健新聞網提供)

冬季進補,4大類體質這樣補,順應體質與時節選擇食材,日常飲食即是最好的養生之道。(圖/醫健新聞網提供)4大體質這樣補 冬季宜清淡溫潤、避生冷

中醫將體質區分為氣虛、血虛、陽虛、陰虛等證候,並且講究藥食同源。《黃帝內經》提到:「五穀為養,五畜為益,五果為助,五菜為充,氣味合而服之,以補精益氣」,若能順應體質與時節選擇食材,日常飲食即是最好的養生之道。

1.氣虛型(容易疲倦、生病):黃耆、黨參、小米、四神湯(蓮子、山藥、茯苓、芡實)

2.血虛型(臉色蒼白、頭暈、心悸):當歸、熟地黃、桂圓、紅棗

3.陽虛型(畏寒、手腳冰冷、夜尿多):丁香、茴香、肉桂、薑、胡椒、韭菜、羊肉、核桃

4.陰虛型(潮熱、盜汗、口乾):麥冬、玉竹、百合、枸杞、山藥、烏骨雞

「冬季飲食宜清淡溫潤,應避免生冷飲食、油膩厚味、辛辣刺激、燒烤油炸等食物。」張煒提醒,同一個人也可能兼具多種體質,若要進一步了解,應諮詢專業中醫師後再選擇合適藥材與方式,才能真正補到需要的地方。

7大族群進補應「停、看、聽」 避免「火上加油」

無論是當歸鴨、麻油雞、十全大埔湯等,大家最愛的進補湯鍋,大多是在補氣、補血與補虛,但是並非人人皆適合,進補錯誤反而會「火上加油」,以下族群建議暫緩:

●急、慢性發炎或感染期(如感冒、發燒、腸胃炎、皮膚紅腫):應待病情穩定再補,否則會加重病情。

●慢性病患者(如高血壓、高血脂、中風、痛風、肝腎疾病):不宜食用動物內臟,也不適合使用溫補藥材,以免影響血壓、血脂或肝腎代謝負擔。

●濕熱、實熱體質者:如口乾口臭、嘴破、便秘、痘痘多、失眠者,進補會使體內熱更重。

●自體免疫疾病患者:進補可能刺激免疫反應,應先諮詢醫師。

●腸胃功能弱者(如兒童、老年人):易「虛不受補」,即使進補也難以吸收,反而可能出現腹脹、噁心、腹瀉等症狀。應先調理腸胃再補。

●手術前後、懷孕哺乳、月經量多者:應避免含活血或影響妊娠的成分。

●青春期前兒童:過早進補可能影響生長與內分泌系統。

進補前應與中醫師討論用藥與身體狀況。若同時服用處方藥,請先向醫師或藥師確認是否可併用;部分藥材可能與西藥產生交互作用。若確認後能同時使用,建議間隔至少一小時以上。

日常養藏,讓「補」更有效

《素問》曰:「冬不藏精,春必病溫。」冬天若不懂得閉藏精氣,過度勞累、縱慾或受寒耗氣,春季就容易生病。

除了飲食調理,冬季養藏也包括作息與情緒的安定。建議夜間11至12點前入睡,日出後起床並緩慢起身,保暖頭頸、腹部、腰背、膝踝等,避免陽氣耗散過多。可選擇散步、伸展或溫和瑜伽等運動,促進氣血流通,減少高強度運動與過度流汗。

「立冬補養不在短期進食,而是與大自然節奏同步、讓生活回歸「天人合一」的和諧狀態。懂得順時而養,才是真正的養生之道。」張煒也表示,避免長時間用腦或情緒起伏過大,保持內在平靜,讓身體真正進入「藏」的狀態。可搭配艾灸、泡腳、穴位按摩等方式,效果更佳。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆