國際中心/唐家興報導

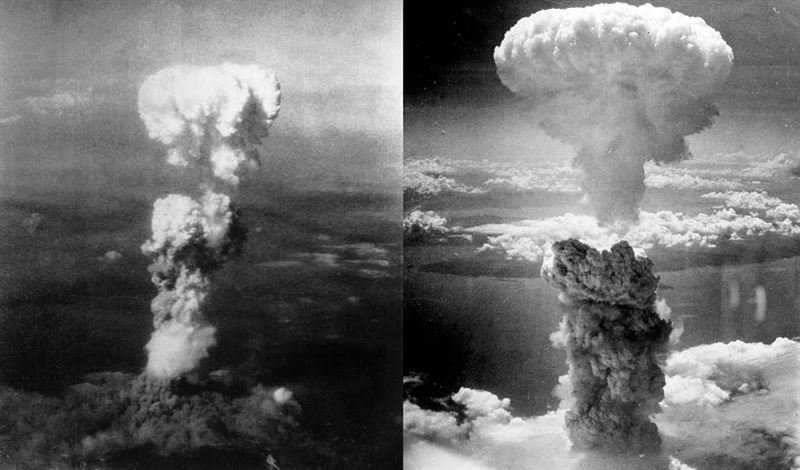

▲廣島(左)與長崎原子彈爆炸後所產生的蕈狀雲。(圖/翻攝自維基百科)

長久以來,關於二戰結束的原因,在西方學界流傳著一句廣為人知的說法:「雷達贏得了戰爭,原子彈終結了戰爭。」多數人也深信,是美國對廣島與長崎投下的原子彈,迫使日本宣布無條件投降。然而,近年隨著機密檔案陸續解密,學界出現另一股聲音,認為真正讓日本低頭的,其實是蘇聯對日宣戰的行動。

【美方觀點】原子彈效力一度被低估

普林斯頓學者哥頓與日裔美籍學者長谷川毅皆指出,美軍內部對原子彈的實際效果並非一開始就充滿信心。根據哥頓的研究,美方早期對原子彈的認知,多聚焦在其爆炸當下的破壞力,對放射性後果的了解則相對有限。

事實上,儘管廣島與長崎造成了數萬人死亡,但與美軍對東京的地毯式轟炸相比,原子彈在殺傷力上並未顯得格外突出。美國軍方原本預期戰爭還將持續數月,甚至已著手準備第三顆原子彈的投放,對於日本突然宣布投降,當時的華府顯得意外與錯愕。

【日方反應】原子彈無法摧毀軍心

從日本方面的角度來看,當時對原子彈的恐懼也並未如今日所認知那般強烈。由於東京大轟炸早已帶來巨大破壞,日本社會對美軍空襲已逐漸麻痺,甚至視原子彈為常規轟炸的延伸。

更令人震驚的是,當時日本政府刻意淡化原子彈的真相。例如在廣島遭襲後,官方竟宣稱只是遭受「小規模空襲」。此種資訊封鎖導致民眾對核災的理解不足,反而鞏固了「一戰到底」的抗戰意志。

【蘇聯出兵】終結幻想,逼迫日本認輸

學者長谷川毅的研究認為,真正讓日本陷入絕望、最終選擇投降的,是1945年8月蘇聯對日宣戰。儘管日本與蘇聯當時仍維持《日蘇中立條約》,但在美國強力施壓下,蘇聯最終撕破協議,全面進攻日本在中國東北的駐軍。

對於當時的東京高層而言,蘇聯一直被視為調停美日戰爭的潛在角色。包括天皇、內閣大臣等人皆寄望透過蘇聯斡旋換取體面收場。然而,當關東軍傳來蘇聯進攻的消息,這最後的幻想也宣告破滅。

8月10日凌晨,昭和天皇召開御前會議,最終拍板接受《波茨坦公告》,宣布無條件投降。

【蘇聯秘密計劃】擬轟炸富士山引發火山爆發

不僅如此,蘇聯在戰爭尾聲還曾秘密籌劃一項震驚外界的「末日行動」。根據後來解密的文件顯示,蘇聯原本計劃使用重型炸彈轟炸富士山火山口,意圖引發連鎖火山爆發與地震,進而摧毀日本本土的社會與軍心。

雖然該行動最終未付諸實行,但蘇聯對戰略核武的研究也因此加速,並強化了其在國際舞台上的軍事威懾力。

歷史評價:誰才是迫使日本投降的關鍵力量?

當然,原子彈的破壞力無庸置疑,但若從實際政治與心理層面分析,日本投降的真正轉折點,或許是蘇聯的出兵。原子彈擊潰了城市,蘇聯則擊碎了希望。正如多數歷史學者指出的,戰爭的結束往往不是單一事件造成,而是多重壓力的交錯所致。

如今雖然蘇聯已解體,但在二戰歷史上的影響力與戰略布局,仍值得後人深思與重新評價。

參考文獻:《日本遭兩枚原子彈就委屈若按當時蘇聯計劃結果更慘》

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆