大陸中心/唐家興報導

古代大軍出征,動輒十幾二十萬,任何細節都必需注意。(影視示意圖/翻攝自百度百科)

古代大軍出征,動輒十幾二十萬,任何細節都必需注意。(影視示意圖/翻攝自百度百科)古代戰爭中,動輒十萬、二十萬大軍出征,但在殺伐與謀略之外,有一個被忽視卻極關鍵的問題:大軍如何上廁所? 這個看似瑣碎的環節,其實蘊藏著深厚的軍事智慧與衛生學觀念。從戰國墨子到明代戚繼光,古人對「軍中如廁」都有明確規範,甚至將其納入戰術思考的一部分,可見古人對此問題之重視。

大軍如廁:從墨子開始的軍規制度化

古代大軍如廁絕非臨時之舉,而是有章可循。戰國時期的墨子在《墨子》中明確指出:「五十步一井屏,週垣之,高八尺。」

所謂「井屏」,指的是簡易廁所。墨子要求每五十步設一個公廁,並以高牆圍起,坑深達八尺(約165公分),以防氣味擴散。這樣的設計,不僅兼顧衛生,也利於軍紀管理。

墨子以嚴謹著稱,「墨守成規」一詞便源自於他。這套「規矩」其實正體現了墨子的軍事理性:穩定與秩序,是大軍運作的根基。

諸葛亮到李靖:從規整佈局到後勤細節

到了三國時期,諸葛亮在《三國志》中被記載「所至營壘、井灶、圊溷、藩籬、障塞皆應繩墨」,其中「圊溷」即為廁所。他強調的是營地佈局的秩序性,包括廁所,都必須按繩墨規劃,不容隨意。

唐代名將李靖在《衛公兵法》中更細化制度:「諸兵士每下營諫,先會兩隊共掘一廁。」軍隊剛紮營時,首要任務竟不是休息,而是先挖廁所,可見「如廁工程」在軍營中的重要地位。

小規模行軍的「便宜之策」

當然,古代戰爭並非每次都是數萬大軍行動,像李廣率兵突襲匈奴這類小規模行軍,《史記》記載:「人人自便。」

這句話雖簡單,卻透露出小部隊在野外作戰的靈活性。突擊行軍講求速度與隱蔽, 若花時間挖坑、立牆,反倒會暴露行蹤,因此「隨地解決」成為最佳選擇。

小規模行軍講求速度與隱蔽。(影視示意圖/翻攝自百度百科)

小規模行軍講求速度與隱蔽。(影視示意圖/翻攝自百度百科)明代戚繼光:如廁也有「軍紀」

進入明代後,戚繼光在《練兵實紀》中將如廁納入嚴格管理:「遇久住則打掃,夜間不許容一人出營解手。」他甚至設立「腰牌制度」,白天如廁必須由營門將發放腰牌,離營後再歸還。如此繁瑣的程序,是為防止敵軍間諜趁夜混入營地,一舉擊潰防線。

這樣的制度,也顯示出古代軍營的高紀律與安全意識。如廁,不只是生理行為,更是防諜戰的一環。

大軍如廁背後的科學與戰略

表面上,挖廁所只是生活需求;實際上,它關乎整支軍隊的存亡。古代戰爭人多密集,若糞便處理不當,極易爆發瘟疫。墨子強調的「五十步一廁」距離設計,其實就是早期的防疫思想。

此外,廁所位置必須遠離糧草與水源,以免污染飲食。一旦設於河畔,必定在下游,確保上游飲水安全。這樣的佈局,放在現代仍合乎環保與公共衛生原則。

更令人驚訝的是,廁所還具「軍事偽裝」作用。敵軍可藉廁所坑數推測軍隊規模,因此古人會挖坑後填埋、立牆遮掩,混淆敵方偵察。

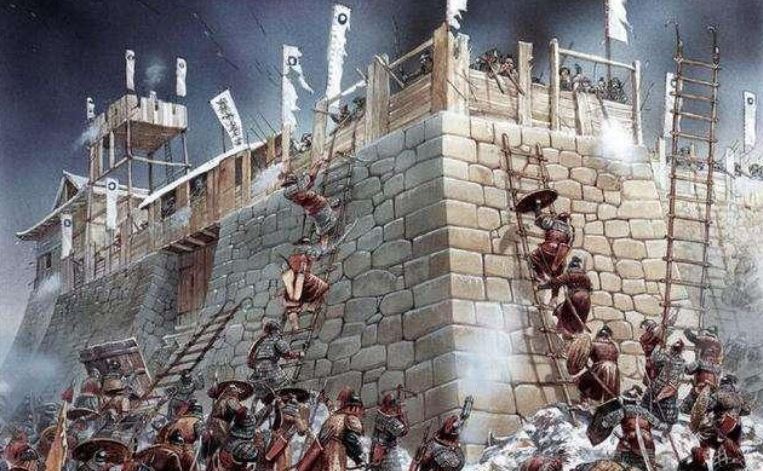

從糞水到武器:金汁的可怕用途

古人甚至能將糞便轉化為武器。《天工開物》記載了所謂的「金汁」:以糞水加砒霜、硇砂等劇毒提煉而成。戰時,士兵會將「金汁」塗於箭矢之上,敵人即使未被當場射死,也會因感染或中毒而亡。守城戰中,更會將滾燙的「金汁」潑向攻城者,既灼傷又致命感染,堪稱古代最殘酷的生化武器之一。

守城戰中,將滾燙的「金汁」潑向攻城者,既灼傷又致命感染,堪稱古代最殘酷的生化武器之一。(圖/翻攝自百度百科)

守城戰中,將滾燙的「金汁」潑向攻城者,既灼傷又致命感染,堪稱古代最殘酷的生化武器之一。(圖/翻攝自百度百科)小結:一場從廁所開始的戰爭智慧

從墨子、諸葛亮到戚繼光,從規劃坑位到毒化糞水,古代大軍的如廁制度,折射出一個深層真理:真正的軍事強國,不僅在戰場上制敵,更能在細節中見智慧。看似「上廁所」這般小事,其實牽動著衛生、防疫、保密、反諜乃至攻防策略,正如古人所說:「治軍如治國,細節定成敗。」而這些看似瑣碎的軍事制度,正是華夏數千年能屹立於戰亂中的關鍵智慧。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆