新奇中心/程正邦報導

▲中國若攻台,日本角色?駐日拜表謝長廷說:解放軍眼中日本是「當事者」。(資料照片)

在東北亞與東亞的歷史板塊上,日本與鄰國的關係始終錯綜複雜。然而,在面對這段歷史時,同為曾被日本殖民的台灣與韓國,卻發展出了截然不同的民族情感。台灣人普遍對日本抱持著友善、甚至親近的態度,日本文化在台灣深具影響力;反觀韓國,反日情緒卻根深蒂固,歷史爭議如慰安婦、強制徵用工等問題,至今仍是橫亙在兩國間難以癒合的傷痕。

這種鮮明的對比,並非單純的文化喜好差異,而是源於兩地在不同背景下經歷的殖民統治,以及戰後迥異的政治發展與歷史教育。

▲2006年首屆世界棒球經典賽的8強複賽,韓國隊以2比1擊敗日本隊,賽後南韓投手徐在應,將韓國國旗插在投手丘上,引發不少批評。(圖/翻攝threads)

韓國的血淚記憶:屈辱、抵抗與民族主義的建構

對韓國而言,1910年至1945年日本長達35年的殖民統治,是一段充滿屈辱與壓迫的悲慘歷史。日本對朝鮮半島的統治,旨在徹底將韓國文化抹滅並同化。

高壓統治與文化抹滅:根據多數歷史文獻記載,日本殖民政府推行嚴酷的同化政策,例如強制實施「創氏改名」,要求韓國人放棄原有姓氏,改用日本姓氏,並嚴格禁止在學校使用韓語。學者普遍指出,日本對朝鮮半島的統治,以民族文化同化為核心目標,試圖從根本上消滅韓國文化,這在韓國人民心中留下了深刻的傷痕。

戰爭罪行的陰影: 在第二次世界大戰期間,日本強徵大量的韓國勞工與士兵,並強迫數十萬名韓國婦女成為「慰安婦」。正如《紐約時報》等外媒長期關注的報導,這些不只是遙遠的歷史,而是至今仍需日本政府道歉賠償的未竟之公義,持續影響著韓國的對日態度。

▲1944年,三名朝鮮慰安婦接受美軍審問。(圖/翻攝維基百科)

民族主義的根基: 韓國戰後,其民族主義與國家認同很大一部分是建立在抗日獨立運動的基礎上,韓國的國民教育將反日歷史作為核心,不斷強化民族的受害意識與反抗精神。這種共同的歷史記憶,成為凝聚韓國社會的重要力量。

韓國教育學者金相喆(Kim Sang-cheol)明確指出:「我們的歷史教科書系統性地將日本描繪成絕對的侵略者,並將韓國塑造成堅韌不拔的受害者。這種敘事不僅強化了民族自豪感,也維持了社會對日本的警惕與對抗意識。」

台灣的複雜情感:日治下的「現代化」與戰後的「比較級」創傷

與韓國的高壓同化不同,日本對台灣的殖民統治(1895-1945年)呈現出更為複雜的面貌。儘管仍是剝削性的殖民統治,但日本在台期間也進行了大規模的基礎建設,為台灣帶來了一定程度的現代化。

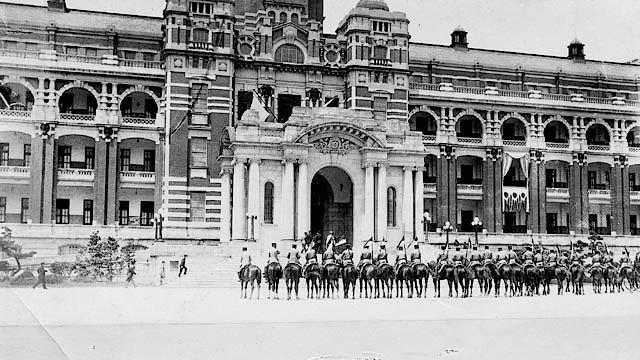

▲日本騎兵隊於臺灣總督府(現總統府)前迎接於1923年4月到訪的攝政皇太子裕仁。(圖/翻攝維基百科)

「矛盾的」殖民統治: 日本學者若林正丈在其著作《台灣:分裂國家與民主化》中分析,日本對台灣的殖民統治具備「矛盾性」,一方面是嚴苛的壓迫,另一方面卻也帶來了現代法治、基礎建設(如烏山頭水庫、鐵路)和教育體系。這種「殖民下的現代化」經驗,讓部分台灣人在回憶日治時期時,產生了「嚴格但有效率」的觀感,這與韓國的經驗大相逕庭。

▲日治時期基隆港明信片。(圖/翻攝維基百科)

「二二八事件」的影響:最關鍵的轉捩點發生在戰後。1945年日本戰敗,國民黨政府接收台灣。然而,由於軍紀敗壞、貪污腐敗,加上語言文化隔閡,國民黨的治理迅速引發民怨。1947年爆發的二二八事件,以及隨後長達數十年的白色恐怖,使得許多台灣人將國民黨的統治視為比日治時期更為殘暴與混亂的時代。台灣史學者陳翠蓮的研究便指出,正是這段後續的政治創傷,促使許多台灣人將日治時期視為一個相對「穩定、有序」的時代,形成了獨特的歷史記憶。

▲國民黨政府官紀敗壞,1947年2月28日,大批民眾前往專賣局臺北分局抗議,並將專賣局臺北分局內的火柴、香菸等物品存貨堆積焚毀。(圖/翻攝維基百科)

當代民調印證友好:根據皮尤研究中心(Pew Research Center)2022年發布的一項大規模民調,台灣民眾對日本的好感度高達82%,在所有受訪國家中名列前茅;相比之下,韓國民眾對日本的好感度則遠低於此。這不僅源於歷史對比,也來自於日本流行文化(如漫畫、影視、音樂)在台灣的深遠影響,以及雙方在經濟與地緣政治上的緊密合作。

▲美國皮尤研究中心針對亞洲國家對日本印象民調,中韓高度仇日。(圖/翻攝維基百科)

多項民調顯示,韓國民眾對日本的好感度通常在 20%到40%之間波動。一份由韓國民間智庫東亞研究院(East Asia Institute, EAI)在2022年進行的民調顯示,雖然對日本印象「好」的受訪者比例有所增加,佔30.6%,但回答「差」的受訪者人數仍佔多數(約 52.8%)。

值得注意的是,韓國年輕世代(18-29歲)對日本的好感度通常高於年長世代(50歲以上),這反映出歷史記憶對不同年齡層的影響力不同。

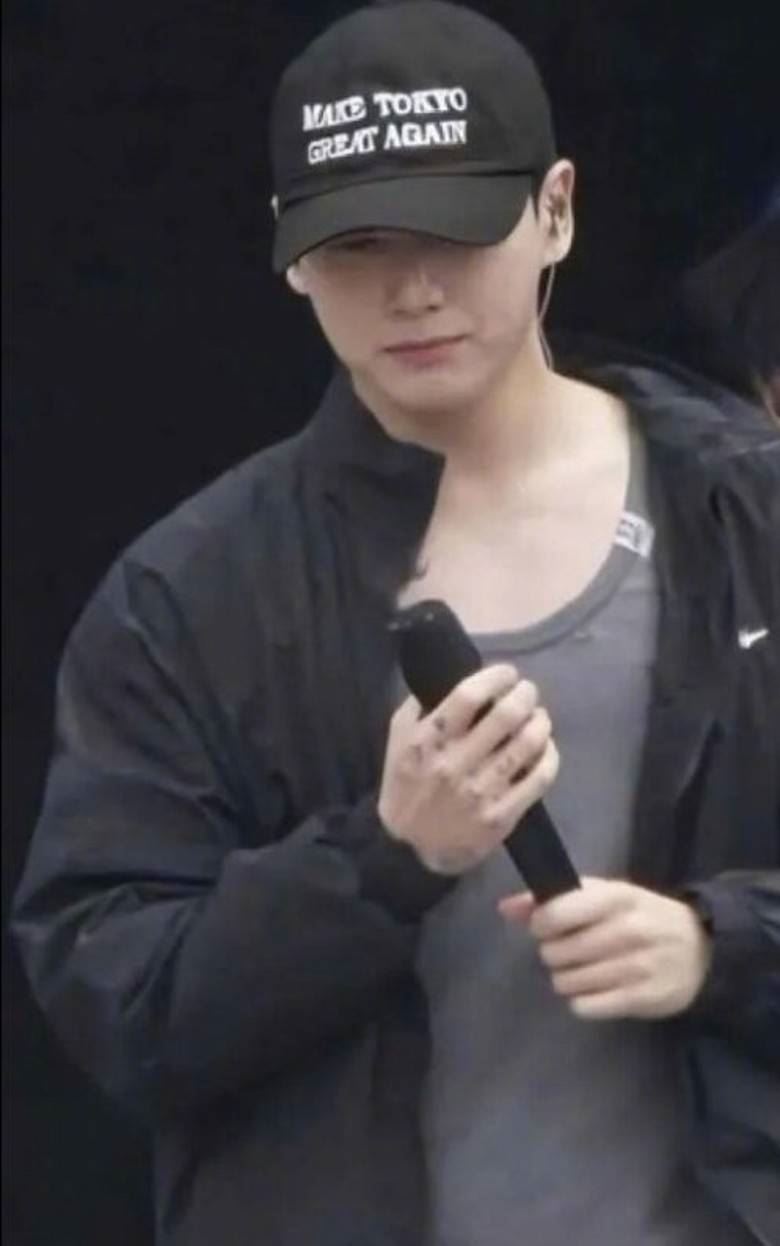

▲韓國天團防彈少年團(BTS)成員Jungkook,彩排時因所戴帽子印有「MAKE TOKYO GREAT AGAIN」字句,被韓國網民視為「嫌韓親日」遭炎上。(圖/翻攝微博)

歷史的鏡子與當代政治的投射

綜觀韓國與台灣對日的態度差異,可以看到歷史記憶並非單一客觀的事實,而是由殖民統治的本質、戰後政治的演變以及國家歷史教育共同形塑的集體情感。

▲112年國慶大會,日華議員懇談會來台參與祝賀,展現台日友好精神。(圖/中央社)

韓國將這段歷史視為民族被壓迫與奮起抵抗的證明,其對日關係的基調,從一開始便被強烈的民族主義所主導。而台灣,則是在日治與國民黨統治的雙重歷史中,形成了一種更為複雜、充滿矛盾與務實的視角。這兩條截然不同的歷史路徑,深刻影響了兩國人民對日本的觀感,也持續塑造著台韓日在當代國際關係中的獨特位置。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆