洪浦釗/東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

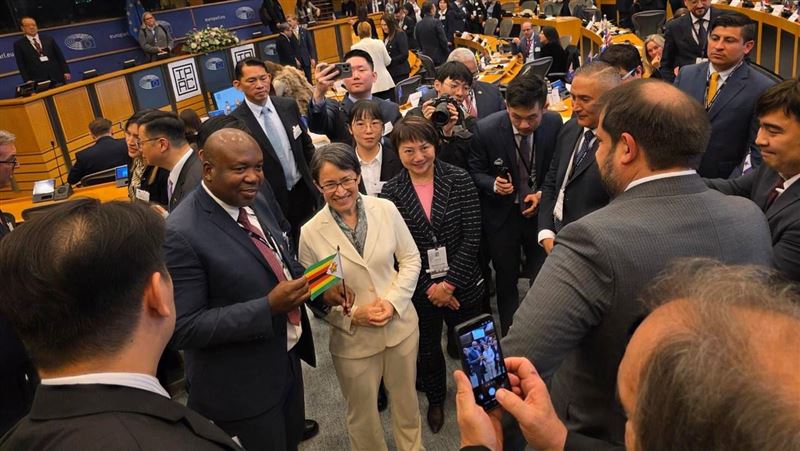

副總統蕭美琴現身IPAC峰會並發表演說(圖/翻攝IPAC官方社群)

副總統蕭美琴現身IPAC峰會並發表演說(圖/翻攝IPAC官方社群)這是一個在國際政治中極具象徵性的巧合,蕭美琴站上布魯塞爾的歐洲議會講台,高市早苗在東京國會明言「台灣有事=日本存亡危機」。這是東西兩個民主陣營對台灣安全的表態,也是對中國戰略回應的節奏同步化。過去歐洲與日本在台海議題上的語言步調不同:歐洲傾向以「民主價值」與「規則秩序」論述,日本則以「安全威脅」與「防衛義務」思考。但這次兩者在同一時段共同聚焦「維護台海和平與穩定」,象徵著一個跨洲的戰略共識。台灣不再只是地緣衝突的可能現場,而是全球秩序的關鍵節點。

蕭美琴登場歐洲議會的「三個突破」

在賴清德總統授權下,副總統蕭美琴此次應歐洲議會議員、對中政策跨國議會聯盟(IPAC)歐盟共同主席萊克斯曼(Miriam Lexmann)與庫塔(Bernard Guetta)之邀,赴歐洲議會發表專題演說,至少創下三項具有主權意涵的外交突破:

第一,台灣現任高層官員正式登上歐洲議會講台,象徵歐盟立法體系在政治層次上對台灣主體地位的實質承認;

第二,副總統層級以國家代表身分發表正式演說,突破了歐洲長期在「一中政策」下對台官方互動的自我設限;

第三,外交部長林佳龍同場出席,以「副總統+外交首長」的完整代表陣容公開現身歐洲議會,等於以「國家代表團」形式進入歐洲政治核心。

這場行動並非僅是禮節性訪問,而是外交戰略布局的具體展現。

從防衛到塑造:台灣的民主轉向

而這三個突破的背後,反映的不只是外交禮儀的突破,更是一種外交角色的轉變。在這場經過精密籌畫與保密的「外交登場」中,蕭美琴的演說不僅獲得現場議員起立鼓掌,也引發國際媒體的高度關注。

蕭美琴在演說中強調:「我們正處於一場長期的競爭之中—這場競爭的目的不是爭奪主導權,而是為了維護一個以和平合作、以非武力或脅迫手段規則為基礎的國際秩序。」這段話幾乎可視為當代台灣的外交原則:它既延續蔡英文時期「台灣是負責任的民主夥伴」的精神,也展現賴清德政府更自信、更具主體性的國際語彙。台灣不再只是被動防衛的對象,而是主動貢獻規則、強化制度的參與者。這種外交語言的轉變,象徵台灣從「被威脅的民主」走向「能貢獻安全與秩序的民主」。

布魯塞爾的「價值語言」與東京的「安全語言」

在布魯塞爾,蕭美琴用「全社會韌性」與「開放社會的共同挑戰」來定義台灣角色,讓歐洲的安全想像從「戰爭風險」轉為「制度合作」。這是極具戰略智慧的語言轉換:她不呼喊危機,而是訴諸共存,邀請歐洲共同維護規則秩序。這場演說讓歐洲議員第一次用「民主夥伴」的視角看待台灣,而非「地緣風險」的焦慮。

就在同一時間,東京的國會殿堂出現另一個歷史性轉折。首相高市早苗在回答在野黨質詢時明確指出,若中國對台採取武力行動,將可能構成安全保障法制所定義的「存亡危機事態」,日本得以行使集體自衛權。

這是日本戰後安全政策以來最具指標性的詮釋,等同宣示:台灣防衛不再是假設,而是日本國家生存的組成部分。從布魯塞爾到東京,兩種語言分別代表了「民主韌性」與「安全決斷」的兩端。前者以價值構築信任,後者以法理強化威懾。當歐洲以理念支持台灣、日本以制度防衛台灣,台灣第一次被同時置入歐洲的道德地圖與亞洲的安全座標。

台灣副總統蕭美琴(前中,著白西服者)7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會發表演說,身旁為台灣IPAC共同主席范雲(著黑底白條紋西服者),蕭副總統特別感謝IPAC對台灣的支持。(圖/范雲提供)

台灣副總統蕭美琴(前中,著白西服者)7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會發表演說,身旁為台灣IPAC共同主席范雲(著黑底白條紋西服者),蕭副總統特別感謝IPAC對台灣的支持。(圖/范雲提供)世界的掌聲與回響:台海穩定是全球秩序的基石

這種跨洲的政治共鳴,不僅是近日內的外交巧合,更是地緣政治節奏的「對拍」。中國長期以分化策略操作歐美與亞洲,一邊向歐洲輸出「和平合作」敘事,一邊在印太製造軍事壓力。但這次的雙重事件表明:歐洲與亞洲不再是兩條平行線,而正逐漸形成「民主防衛聯盟」的共振頻率。

蕭美琴的演說,把台灣推向全球價值鏈的核心;高市早苗的答詢,則把台灣納入亞洲防衛鏈的中心。台灣因此同時被定義為「價值的節點」與「安全的樞紐」。當布魯塞爾的掌聲與東京的答詢同時回響,世界已經默默完成了對台海的重新定位,台海穩定不只是地區和平的前提,更是全球秩序的基石。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆