文/郭逸/遠見雜誌

極端氣候下,電力不再只是便利,而是生存關鍵。從台南風災停電十天的痛,到各地積極導入備援系統,台灣正迎來「表後儲能」時代——一場從企業到家庭的能源自救革命,正在悄悄展開。

在工廠、商辦、學校甚至住宅,放一台箱型冷氣大小的儲能櫃,竟能掀起一場國家級電力生存戰?

儲能櫃核心裝置中,電池是最昂貴的,但近幾年鋰電池價格曲線下降,增加表後儲能發展契機。(圖/遠見雜誌提供)

儲能櫃核心裝置中,電池是最昂貴的,但近幾年鋰電池價格曲線下降,增加表後儲能發展契機。(圖/遠見雜誌提供)今年7月上旬的丹娜絲颱風,短短一天,就在台南沿海地區居民的心中,烙下難以抹滅的陰影。災情之劇,讓居民措手不及。颱風帶來強風驟雨,台南的七股、將軍、北門一帶,不僅水淹住家,還有屋頂被吹掀。颱風搗亂完,逕自遠離,天氣逐漸放晴,但風暴過後,平靜的表面下,隱藏著更深的危機。

「我真的不敢回想,簡直生不如死!」風災過了三個月,七股最北邊的大潭里里長陳中正從腦海裡擷取當時的記憶片段,仍心有餘悸。最難熬的,是里內等了整整十天,電力才陸續恢復,「沒有電就沒有水和網路,不能洗澡,也不能和外面聯繫,有里民摸黑上廁所摔跤去世,還有里民的供氧機無法運作,差點就走了。」

十公里外的北門永隆里,更靠海,受創也很嚴重,卻相對幸運。工研院調派自行研發的儲能設備「E-CUBE」進駐,在多個社區據點提供基本電力與充電服務,大小如箱型冷氣的儲能櫃,為長照長者的醫療設備充電,還有一位家中仰賴抽痰器維生的孩子,在器材即將沒電之際,即時充電並恢復運作。

一個台南,兩個截然不同的場景,差別在於,有沒有備援電力!

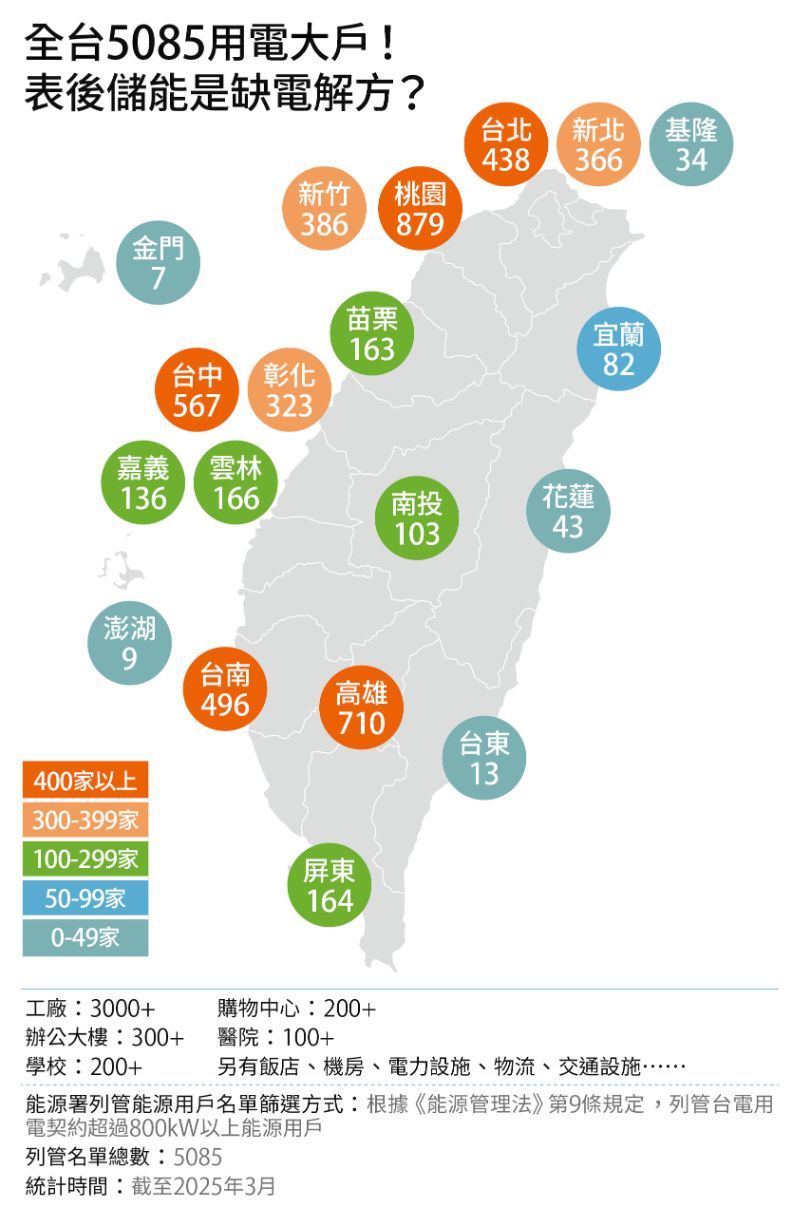

全台5085用電大戶!表後儲能是缺電解方?(圖/遠見雜誌提供)

全台5085用電大戶!表後儲能是缺電解方?(圖/遠見雜誌提供)分散電網風險,表後儲能上場

也因此,前經濟部長郭智輝在卸任前宣布一項重要決策,從災後復原重建特別預算中,編列八億元,利用儲能打造微電網,一旦天災斷電,就能即時供電,滿足照明、電扇、冷氣、手機等緊急民生用電需求。

根據經濟部的規劃,儲能主要建置在由台電控制和利用的「電網端」,以及裝設在再生能源側的「發電端」,這兩項一般稱為「表前儲能」,快速反應以穩定電網頻率,有效調度電力並處理突發狀況,兩者的裝置容量目標是2025年達成1.5GW,2030年達到5.5GW。

只是,表前儲能可能失效,天災會破壞輸電線路或變電站,就算存了很多電,也送不到用戶端。此外,由於表前儲能調度邏輯建立在「電網存在」的前提,若遇到大停電,電網暫時無法運作,儲能同樣難以短時間內全面接手供電。

因此,如果要落實防災、備援,安裝在台電的電表後,也就是工廠、商辦、學校、醫院、購物中心、超商,甚至是家戶都可以自建的「表後儲能」,更是關鍵。特別是太陽光電結合儲能設備,形成「孤島微電網」,電力自發自用,打造一個獨立的能源小島。

換言之,表前儲能像是「大型護國神盾」,維持電網的穩定和區域供電;表後儲能則是「電力糧倉」,確保用電不中斷,提升用戶的自救能力。

「表前儲能就像政府的水庫,由政府統一管理,表後儲能則是自家水塔,平常就算停水,也不怕沒水可用。」台灣科技大學電機系特聘教授郭政謙生動比喻。

言下之意,表後儲能就是電力「最後一道防線」,即使無法大規模供電,仍能在一定時間內確保大眾基本生活需求。

補助上路+電價拉大,點燃投資潮

今年10月,能源署端出四年期、50億元的補助計畫,首年編列15億元,接下來每年依序編列15億元、10億元、10億元,補助條件就是使用國產電芯,每千度(MWh)補助500萬元,單案最高補助5000萬元,預計2026年正式上路。

表後儲能市況之熱,從多份調查報告可略知一二。Global Market Insights預測,從2025年起到2034年,全球表後儲能市場市場將以年複合成長率約19.5%快速擴張,產值在2034年預計衝到2695億美元;Future Market Insights的說法有志一同,2035年的表後儲能市場產值更將高達3002億美元。

POXA則預估,全台表後儲能容量可達5GWh ,約等於500萬戶家庭的用電量。

台達電力暨能源解決方案事業群總經理李延庭用「蘿蔔與棒子」形容現在的表後儲能市場,蘿蔔就是減少回本時間,增加企業投資意願,棒子則是缺電焦慮、供電穩定性及淨零排放趨勢,「在這兩股力量之間,企業或許可以投資表後儲能,找到經營的平衡點。」

詳細內容請見《遠見雜誌》2025年11月號:台灣表後儲能市場爆發!AI帶動電力需求、企業搶進設廠

延伸閱讀

台灣表後儲能市場爆發!AI帶動電力需求、企業搶進設廠

不怕停電、還能省電費!家用儲能成建案標配

穩定供電、減碳、創造收益三效合一,製造業、超商瘋圈電

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆