國際中心/唐家興報導

秦始皇能統一中國,為何歐洲卻兩千年難合?制度決定命運。(圖/翻攝自百度百科)

秦始皇能統一中國,為何歐洲卻兩千年難合?制度決定命運。(圖/翻攝自百度百科)在歷史長河中,「分久必合、合久必分」幾乎成了人類社會的鐵律。然而,若這句話放在歐洲統一的議題上,卻像被誰按下了暫停鍵:兩千年過去,歐洲仍是一盤難以收攏的棋。相比之下,中國早在秦始皇一統六國時,就已完成權力的高度集中;而歐洲,卻像一鍋被攪了兩千年的粥,越攪越稠。這場長達兩千年的「攪局」,其實正是由一個看不見卻強大的力量-教會所引起。

【制度分歧的開端】中國集權VS歐洲雙權

中國與歐洲之所以走出截然不同的歷史軌跡,關鍵在於最初的制度設計。

在東方,秦始皇以鐵血手段建立中央集權體系,郡縣制、統一文字、法律與度量衡,構築出一個「皇帝說了算」的秩序體系。從制度上消除了地方割據的可能,也奠定了日後兩千年「一統天下」的政治文化。

反觀歐洲,雖然羅馬帝國早期也曾實行類似集權體制,但帝國崩潰後,權力真空很快被教會填補。於是,歐洲從此進入「皇帝一個、教皇一個」的雙核心時代。這種「誰也壓不住誰」的權力格局,注定了歐洲難以再度合為一體。

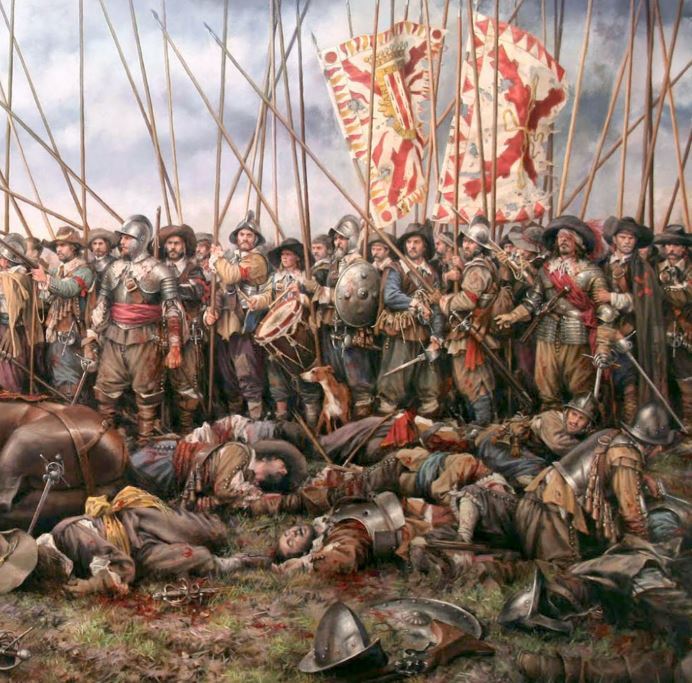

歐洲宗教戰爭不斷,難以統一。(圖/翻攝自維基百科)

歐洲宗教戰爭不斷,難以統一。(圖/翻攝自維基百科)【教會成為政治玩家】皇權抬不起頭的千年陰影

在中世紀的歐洲,教會絕非單純的宗教機構,而是一個掌握土地、稅收與軍事影響力的超級政治實體。歷史上,神聖羅馬帝國的皇帝曾因與教皇衝突,被逐出教會,被迫在雪地裡跪上三天三夜求原諒。這一幕,不只是宗教戲碼,更揭示了歐洲統一的致命結構性障礙:宗教權高於皇權。

在中國,任何宗教都必須服從皇權。佛教、道教、乃至外來的伊斯蘭與基督信仰,都被納入國家秩序;誰若越界,朝廷立刻整頓。而在歐洲,則是權力與信仰分裂共生,統一的基礎從根上被掏空。

【宗教改革:分裂再加劇】

到了16世紀,馬丁·路德掀起宗教改革,向教會權威發出挑戰。許多人誤以為這是歐洲邁向統一的契機,然而事實恰恰相反。宗教改革徹底撕裂了歐洲的精神紐帶:從原本共同信仰天主教,變成各國自立門戶:英國有國教,德國信路德宗,法國又是另一套體系。結果不但沒能統一,反而催生出更多的宗教版圖,國與國之間的隔閡更深,連信仰都無法共享。

【三十年戰爭:統一夢碎】

宗教改革之後的歐洲,最終走向了三十年戰爭。這場以信仰為名、實為權力爭奪的大戰,讓整個歐洲幾乎被打成廢墟。戰後簽訂的《威斯特伐利亞條約》確立了「主權國家體系」:誰的地盤誰做主,教皇不再有政治干涉權。這一紙協議,正式宣告「統一歐洲」的理想壽終正寢。從此,歐洲各國各自為政、各懷心思,中央權威再無回歸之日。

三十年戰爭,這場以信仰為名、實為權力爭奪的大戰,讓整個歐洲幾乎被打成廢墟。(圖/翻攝自維基百科)

三十年戰爭,這場以信仰為名、實為權力爭奪的大戰,讓整個歐洲幾乎被打成廢墟。(圖/翻攝自維基百科)【歐盟的幻象:合夥,不是統一】

直到二戰結束後,飽受戰火摧殘的歐洲人決定「不再打了」,於是創立了歐盟。起初,一切看似美好:統一貨幣、開放邊界、共用護照。然而,當涉及主權與利益時,問題再度浮現。每一項政策都需全員同意,任何一國反對就得重來。結果,英國脫歐成了最佳註腳:歐盟只是「經濟合夥人」,不是「政治共同體」。兩千年來的舊問題仍未解決-「誰說了算?」

【中國的答案:制度與文化的雙重統一】

中國能長期維持統一,不僅因制度設計得早,更因形成了深層的文化認同。無論你來自何地,最後都會說:「我是中國人」。這種身份感,是歷代王朝延續的精神血脈。在歐洲,這樣的認同從未出現。法國人、德國人、義大利人有各自的語言與歷史,哪怕加入歐盟,也只是為了經濟便利,而非心甘情願地交出主權。

【真正的元兇:權力分散的體制】

若追根究柢,歐洲無法統一的真正元兇,並非教會本身,而是整個體制中「分權共治」的結構。皇帝、教皇、貴族、地方勢力各自為政,誰都不願放下權力。這種制度安排讓「統一」成了一種違背利益的理想。就算秦始皇穿越到歐洲,也難施展他的「中央集權」之術:教皇會請他喝茶,貴族會聯合彈劾,第三天他就得逃命。

【結語:一根拔不出的歷史之棍】

歐洲統一之難,不是時機未到,而是歷史早已注定。從羅馬帝國崩潰、教會崛起,到主權國家的確立,兩千年間,歐洲被「多權並立」這根棍攪得再也合不攏。而中國,則憑藉早期的權力設計與文化整合,將統一變成一種制度傳統與民族共識。

所以說,歐洲統一的障礙並未消失,它仍靜靜潛伏在體制深處。這根「歷史之棍」,兩千年來沒人能拔出,秦始皇也不例外。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆