新奇中心/程正邦報導

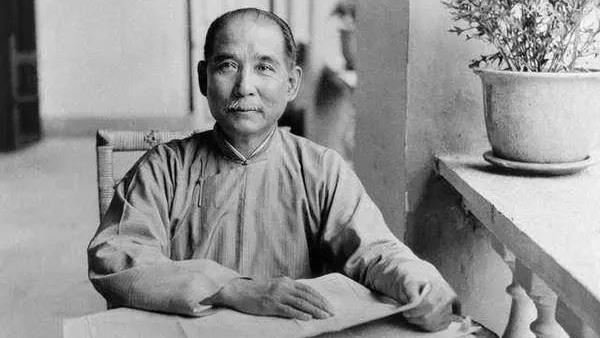

▲辛亥革命成功,推翻滿清政府建立中華民國,孫中山卻無緣成為大總統。(圖/翻攝百度百科)

國父遺願未盡 三雄爭鋒誰能接棒?

1925年3月12日,孫中山病逝於北京協和醫院。他生前積極推動「聯俄、聯共、扶助農工」政策,立志統一中國,卻在大業未竟時撒手人寰。更關鍵的是,他留下三封遺囑,卻未明指接班人,讓國民黨陷入一場撕裂與權力真空的風暴。

當時黃埔軍校校長蔣介石尚未崛起,真正被視為「孫中山接班人」的,其實是三位來自廣東、資歷深厚的元老級人物:汪精衛、廖仲愷與胡漢民。

▲孫中山1925年病逝,遺囑未指定接班人,造成國民黨全內鬥。(圖/翻攝自百度百科)

孫中山抱病北上 蔣介石只是「過場人物」

1924年秋,北京政局劇變。馮玉祥發動「北京政變」,推翻直系首領曹錕。孫中山看準北方出現統一契機,不顧病體勸阻,毅然北上,途中還刻意拜訪黃埔校長蔣介石,交付託孤之言:「我是為了鬥爭而去……能否活著回來,很難說。」

當時的蔣介石雖有軍權,但在黨內僅為配角。他沉默點頭,未料這一場「託付」,竟成歷史的伏筆。

▲孫中山病逝前任命蔣介石為黃埔軍校校長兼粵軍總司令部參謀長。(圖/翻攝自百度百科)

汪精衛聲勢最盛 曾親擬孫政治遺囑

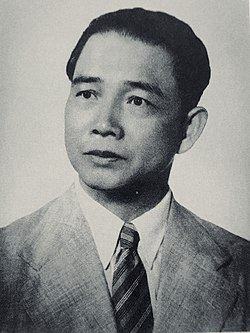

在眾多接班人選中,汪精衛是最被看好的那一位。這位早年刺殺清朝攝政王而名揚天下的年輕革命家,一直是孫中山的得力助手,也是唯一隨孫北上的高層幕僚。

孫病重期間,政治遺囑由汪精衛起草,臨終前,孫更幾度呼喚他的名字,外界普遍解讀為接班的象徵。汪也在孫逝後一度出任廣東國民政府主席,掌握大權。

然而,汪精衛雖受國父信任,但他在黨內基礎仍不穩,最終選擇拉攏蔣介石,希望借軍力穩住局勢,卻沒料到此舉引狼入室。

▲汪精衛早年擔任孫中山的秘書及文膽,也是其遺囑的起草者與執筆人,也是蔣介石的政治對手。(圖/翻攝維基百科)

廖仲愷堅守左路 卻命喪同志暗殺

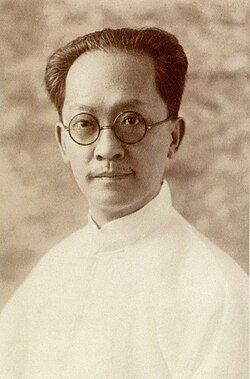

廖仲愷是孫中山最忠實的左派戰友,長年掌管財政與軍政重職,力挺聯俄聯共路線。他剛柔並濟,在孫逝後積極鎮壓商團叛變、穩住南方政局。

不過,他的左傾立場,引來右派強烈敵視。1925年8月20日,一場精心設計的暗殺發生在廣州中央黨部門口,廖當場中彈數發身亡,年僅45歲。

此案震撼全國,至今仍有爭議,有人直指兇手來自黨內右派。廖仲愷的死,也象徵著國民黨左派領袖的全面潰退。

▲廖仲愷是國民黨改革派人物,當孫文於1923年1月和蘇聯發表聯合聲明後,派廖仲愷與蘇聯進行更進一步協商,同時也送蔣介石去學習蘇聯的政治和軍事制度,1925年被人刺殺身亡。(圖/翻攝維基百科)

胡漢民深資歷 卻因「牽連」被迫出局

胡漢民則是黨內最資深的元老之一。從同盟會時期就追隨孫中山,歷經無數革命起義,黨內聲望極高。1924年孫北上時,胡還被任命為代理大元帥,一度被看好接掌全局。

但廖仲愷被刺後,胡漢民被列為涉嫌主謀,雖然最終未被起訴,仍被拘禁一段時間,為避風頭遠赴海外。原本穩定的接班之路,就此戛然而止。

▲廖仲愷被暗殺,國民黨右派領袖的胡漢民被認為嫌疑最大,曾一度被拘留。同月,胡漢民被派往蘇聯考察。(圖/翻攝維基百科)

蔣介石掌軍崛起 出奇制勝奪權

就在黨內三大要角陷入泥沼時,蔣介石悄然崛起。他手握黃埔軍校及教導團,新編軍隊實力強悍,在廖案後與汪精衛、許崇智組成特別委員會,首次進入決策核心。

1926年,國民黨決定發起北伐。蔣介石被任命為北伐總司令,帶兵出征。他在初期連戰連捷,聲望暴漲,軍權鞏固,從黨內邊緣人,迅速成為「無法被忽視的力量」。

胡漢民被迫流亡,汪精衛也因反對蔣而一度退位。短短一年內,蔣介石完成了權力接管,成為國民黨名副其實的領袖。

▲汪精衛、廖仲愷與胡漢民相繼失勢後,蔣介石在國民黨二屆四中全會當選為中政委主席和軍委主席,獨攬大權。 (圖/翻攝維基百科)

國民黨接班內幕:軍權勝過資歷與遺囑

回顧孫中山逝世後的接班大戲,真正說明了軍權比聲望、遺囑與革命資歷更具決定性。

汪精衛有國父親信之名,廖仲愷有政策連貫性,胡漢民有革命資歷,但三人皆敗在政變與暗殺風波。反而是蔣介石,憑藉強軍在手,在短時間內逆勢翻盤,完成從黃埔校長到國民黨領袖的驚人蛻變。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆