國際中心/唐家興報導

▲蔣介石(中)與宋美齡(左)巡視台灣。(圖/翻攝自維基百科)

1949年,中國內戰局勢劇變,蔣介石面對國共決戰失利,最終選擇撤退至台灣,開啟「中華民國遷台」的新局。這場歷史性轉折,改變了兩岸命運,也奠定了日後台灣政治格局的基礎。

國共內戰敗局成定數 蔣介石開始規劃退路

自1948年底起,中國人民解放軍在華北、華東發動多場戰略決戰,重創國民黨主力部隊。據統計,超過200萬國軍士兵戰亡或被俘,令蔣介石政權面臨軍事、政治與經濟三重危機。儘管蔣對外喊話「抵抗到底」,實則已暗中部署撤退計畫。

蔣介石於1949年初宣布辭去總統職務,退居幕後,以國民黨總裁身份繼續掌控黨政軍,並加速轉移黃金、物資及重要文物,為撤離爭取時間。

三條退路的抉擇 最終落腳台灣

當時蔣介石手中有三個可能的避退地點:大西南、海南島與台灣。在智囊張其昀建議下,他最終選擇台灣為政權最後堡壘。這一決策改變了台灣的歷史,也為蔣氏家族建立新政權鋪路。

台灣戰後初期政局:誰在主政?

1945年日本投降後,根據盟軍安排,國民黨政府接管台灣。儘管台灣自古為中國領土,但長達半世紀的日治,使台灣社會體系與中國本土已有差異。接管初期,蔣介石任命陳儀為台灣省行政長官,負責全面接收與管理。

陳儀改革不當 引爆二二八事件

陳儀原為軍職出身,風格強硬,力圖快速去日本化並導入大陸行政體系。此舉未能顧及台灣民情,加上經濟崩潰與民生惡化,最終在1947年引爆「二二八事件」。此事件成為台灣近代史上重大社會衝突,也動搖國民黨政權正當性。

魏道明接手緩局勢 政策轉趨懷柔

二二八事件後,蔣介石撤換陳儀,改派魏道明接任。魏為文官出身,曾任南京市長,行事穩健。上任後他採取懷柔政策,致力民生改善、政策修正,逐漸平息社會怒火,台灣社會秩序回穩。

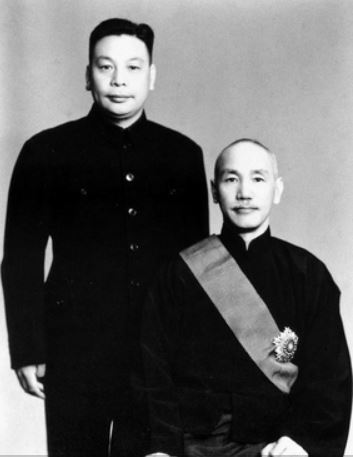

蔣經國初登場 陳誠成關鍵輔佐

魏道明於1948年赴美任職後,蔣介石敗退來台,並安排兒子蔣經國赴台協助政務。考量其歷練尚淺,蔣另指派陳誠擔任輔佐。陳誠軍事與行政歷練豐富,成為穩定政局關鍵角色。此時,蔣氏父子已逐步重建權力核心。

▲蔣介石與長子蔣經國(左)。(圖/翻攝自維基百科)

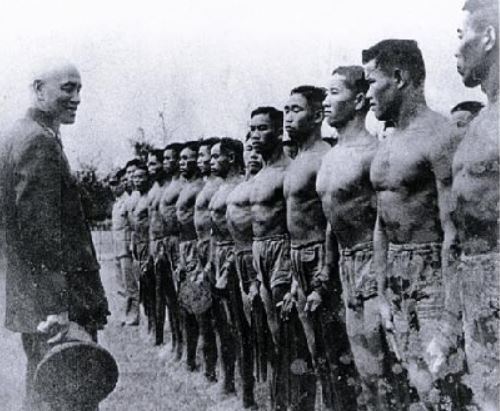

軍隊、黃金與信任重建 蔣介石穩掌台灣

蔣介石撤台後,除軍隊全面進駐,並調撥大量資金穩住經濟,藉由建設與控制,逐步贏回民心。以「三民主義」為號召,重申正統性,並穩住黨政軍架構。蔣介石自此坐穩台灣政權核心,實現從潰敗到重整的政治重生。

▲蔣介石視察台灣士兵。(圖/翻攝自維基百科)

台灣成為蔣介石政權的「最後堡壘」

雖然部分台灣原住民與民間社會對國民黨統治仍有保留,但在強大軍事與經濟發展支撐下,反對聲浪逐漸式微。從1949年起,台灣成為蔣氏政權的最後立足點,也成為「中華民國」的延續舞台,開啟另一段歷史篇章。

參考資料:《台灣史》(陳啟祥)、《蔣介石傳》(張國燾)、《二二八事件研究》(陳文龍)等。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆