財經中心/師瑞德報導

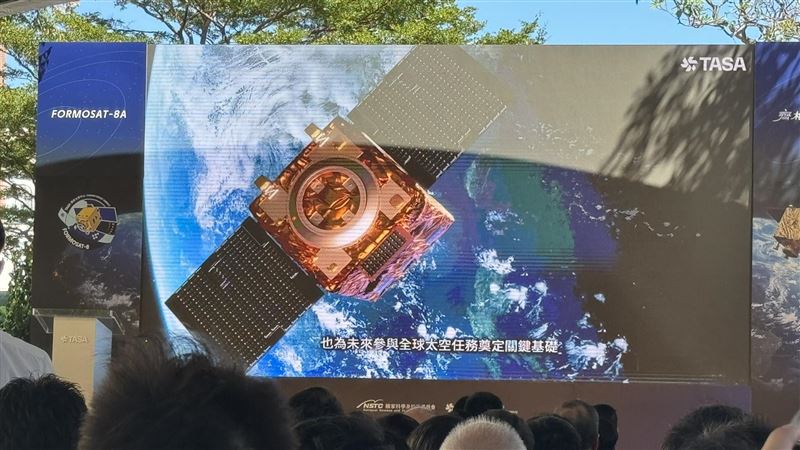

台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」正式啟航,首顆衛星命名為「齊柏林」,象徵從空拍鏡頭延伸至太空視野。星系共八顆衛星,解析度最高可達0.9公尺,自製率達84%,將廣泛應用於環境監測、災害防救與國土規劃。這是科技與土地情感交織的一次升空,也是台灣太空產業的關鍵里程碑。(圖/記者師瑞德攝影)

台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」正式啟航,首顆衛星命名為「齊柏林」,象徵從空拍鏡頭延伸至太空視野。星系共八顆衛星,解析度最高可達0.9公尺,自製率達84%,將廣泛應用於環境監測、災害防救與國土規劃。這是科技與土地情感交織的一次升空,也是台灣太空產業的關鍵里程碑。(圖/記者師瑞德攝影)在「齊柏林衛星」啟運升空的背後,是台灣太空發展邁入星系化的新階段。這項被稱為「福衛八號」的計畫,是我國「第三期國家太空科技發展長程計畫」中首個執行的先導型高解析度光學遙測衛星任務,象徵台灣太空工程能力從「單星製造」進入「星系建構」的新紀元。

八顆衛星,一個星系

福衛八號將建構由6顆1公尺級與2顆次米級(小於1公尺)光學遙測衛星組成的星系,全數部署於561公里高的太陽同步軌道。當完整星系於2031年前佈建完成後,可達成「每日多次再訪台灣」的觀測能力,提供具立體感的全球影像資料。這代表同一地區每天可獲得三次以上衛星影像更新,比福衛五號的單日一次觀測大幅提升,應用於國土監測、災害防救、氣候研究與國安情報都更即時精準。

首顆衛星(FS-8A)於2019年立案、2023年開始組裝,歷經四年整合測試,於2025年10月啟運赴美,預計11月升空。後續七顆將於2026年至2031年間陸續發射,逐步完成星系建構。

更清晰、更靈活的「眼睛」

相較2017年升空的「福衛五號」擁有2公尺解析度,「福衛八號」提升至1公尺,部分次米級衛星甚至能達到0.9公尺級解析度。再搭配「超解析影像重建(Super Resolution)」演算法,可捕捉更細微的地表變化,如道路裂縫、作物分布、甚至災後土石流路徑。

此外,「福衛八號」並非僅是成像任務。首顆衛星FS-8A由國立成功大學團隊研製科學酬載,包含「雙波段大氣瞬變影像儀(DIAT)」與「電子溫度密度儀(TeNeP)」,可研究電離層擾動、閃電活動與地面伽瑪射線閃光(TGF),讓台灣首次具備同步觀測地表與大氣高層的能力。

國產技術突破,84%自製率

福衛八號計畫由國家太空中心(TASA)主導,聯合國內33個產官學研單位共同研製,關鍵技術自製率高達84%。包括衛星任務酬載、飛行控制電腦、電力系統與姿軌控單元等核心部件皆為國產設計,象徵台灣太空產業從「組裝代工」邁向「自主設計」。

外觀上,福衛八號採立方體結構(1.2×1.4×1.6公尺),展開太陽能板後寬達3.3公尺,總重約400公斤(含燃料),設計壽命為三年。雖體積不大,卻是台灣第一個具備量產與快速複製潛力的小型衛星通用平台。未來太空中心將以此平台推動「輕量、高效能、低成本」的衛星製造模式。

太空與產業的連結

福衛八號同時是我國建構太空產業鏈的關鍵起點。藉由多方合作,國內廠商可藉此取得「飛行履歷(Flight Heritage)」認證,未來將有機會參與國際太空計畫標案。

太空中心表示,這顆衛星不只是科研成果,更是一個「產業實驗場」。從零件設計、模組驗證、組裝整合到測試,國內業者已能全程參與。這種跨領域合作模式,正是邁向兆元太空經濟的第一步。

星系時代的意義

太空中心主任吳宗信強調:「從看見台灣到守護台灣,這八顆衛星將是我們留給地球的眼睛。」 在福衛五號之後,台灣的太空事業不再只為「看見」,而是為「理解」與「行動」。福衛八號星系將形成一個自主的地球觀測網絡,結合AI與資料分析後,未來不僅能預測颱風、監測旱災,也能協助智慧農業與城市治理。

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆