新奇中心/程正邦報導

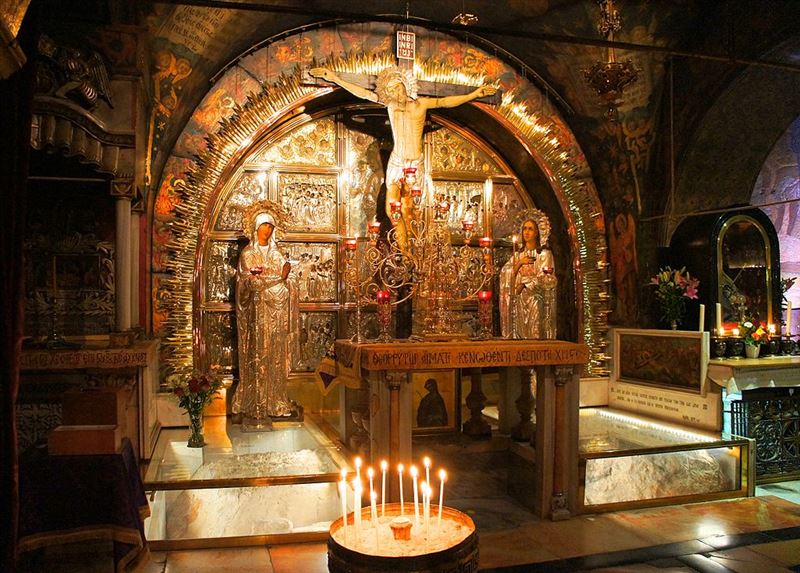

耶路撒冷坐落於地中海與死海之間的猶地亞山脈高原上。它是世界上最古老的城市之一,被三大亞伯拉罕宗教——猶太教、基督教和伊斯蘭教——視為聖地。以色列和巴勒斯坦都聲稱耶路撒冷是其首都。(圖/翻攝維基百科)

耶路撒冷坐落於地中海與死海之間的猶地亞山脈高原上。它是世界上最古老的城市之一,被三大亞伯拉罕宗教——猶太教、基督教和伊斯蘭教——視為聖地。以色列和巴勒斯坦都聲稱耶路撒冷是其首都。(圖/翻攝維基百科)關於耶穌基督是否曾結婚生子的爭議,數十年來一直是宗教與考古學界最具爆炸性的話題。儘管基督教傳統堅信耶穌復活升天,並無世俗家庭,但一個位於耶路撒冷塔爾皮奧特(Talpiot)的古老墓穴,卻不斷以出土文物挑戰著主流教義的核心。

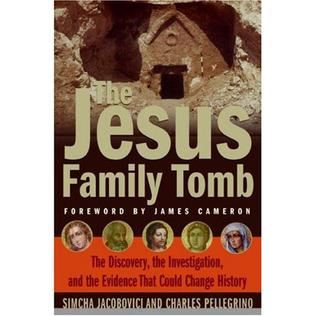

耶穌家族之墓,是一本由辛卡‧傑科波維奇(Simcha Jacobovici)和查理‧裴列格里諾(Charles Pellegrino)合著的書籍,主要內容是稱在耶路撒冷和伯利恆中間發現的陶比奧古墓是耶穌的家族墓。(圖/翻攝維基百科)

耶穌家族之墓,是一本由辛卡‧傑科波維奇(Simcha Jacobovici)和查理‧裴列格里諾(Charles Pellegrino)合著的書籍,主要內容是稱在耶路撒冷和伯利恆中間發現的陶比奧古墓是耶穌的家族墓。(圖/翻攝維基百科)這座發現於1980年代、並在近年數度成為紀錄片與學術討論焦點的墓室,被部分學者稱為「耶穌家族之墓」(The Jesus Family Tomb)。其最引人注目的焦點,莫過於墓中發現的十個骨棺(Ossuaries),其中幾個刻有當時常見但組合起來極具爭議的名字:「耶穌,約瑟夫之子」(Jesus son of Joseph)、「瑪利亞」(Maria/Mariamne Mara)、「猶大,耶穌之子」(Judah son of Jesus)。

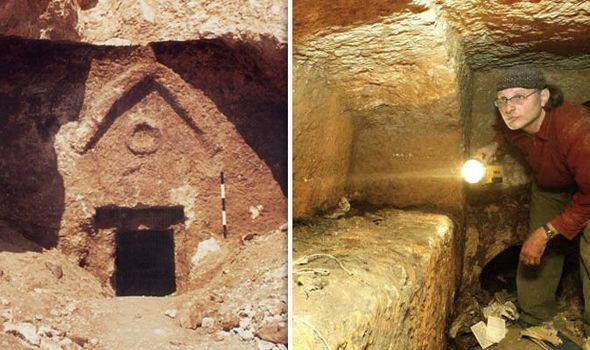

探索頻道 2007 年首播《耶穌失落的墳墓》的偽考古紀錄片,報導了塔爾皮奧特墓的發現,由詹姆斯卡麥隆擔任執行製片人。(圖/翻攝維基百科)

探索頻道 2007 年首播《耶穌失落的墳墓》的偽考古紀錄片,報導了塔爾皮奧特墓的發現,由詹姆斯卡麥隆擔任執行製片人。(圖/翻攝維基百科)核心爭議:耶穌有兒子的「證據」?

爭議的關鍵點在於刻有「猶大,耶穌之子」的骨棺。紀錄片導演辛卡‧賈可波維奇(Simcha Jacobovici)和考古學家詹姆斯·塔博爾(James Tabor)等支持者認為,將這個骨棺與刻有「耶穌」和「瑪利亞」的骨棺聯繫起來,暗示了耶穌與抹大拉的馬利亞(Mary Magdalene)可能為夫妻關係,而「猶大」便是他們的兒子。

支持者甚至曾對遺骸進行DNA檢測,聲稱刻有「耶穌」和「抹大拉的馬利亞」名字的遺骸沒有血緣關係,進一步推測他們極可能是夫妻關係,因為在當時只有血親或配偶才會合葬於同一家族墓室。

約瑟夫兒子耶穌的骨庫,目前存放耶路撒冷以色列博物館。(圖/翻攝維基百科)

約瑟夫兒子耶穌的骨庫,目前存放耶路撒冷以色列博物館。(圖/翻攝維基百科)主流學界與宗教人士的「零機率」駁斥

然而,這項激進的說法遭到了絕大多數考古學家、歷史學家和宗教專家的強烈反駁,他們提出了「百分之零」的正確機率。

主要的質疑點包括:

名字的普遍性:在公元一世紀的耶路撒冷,諸如「耶穌」、「約瑟夫」、「瑪利亞」、「猶大」等名字極為常見。僅憑名字組合,無法斷定這些骨棺屬於拿撒勒的耶穌基督及其家人。

財富與地點不符:耶穌家族來自加利利,且家境並不富裕。擁有一個位於耶路撒冷中產階級社區的家族墓室,不符合歷史記載。

基督教教義核心衝突:督教的核心教義是「耶穌復活升天」,身體並未留在墳墓中。如果耶穌的骨骸和家族之墓被找到,將從根本上推翻這一信仰。

缺乏其他文獻佐證:聖經和早期基督教文獻中,均未提到耶穌曾結婚或有孩子。

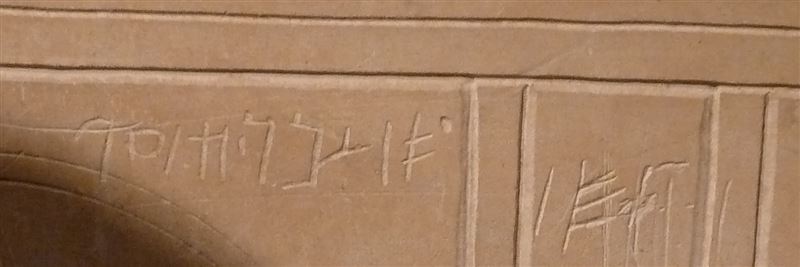

藏骨堂刻有「Yשו בר וסף」「約瑟之子耶穌」的字樣。(圖/翻攝維基百科)

藏骨堂刻有「Yשו בר וסף」「約瑟之子耶穌」的字樣。(圖/翻攝維基百科)杜克大學(Duke University)的聖經學者埃里克·梅爾斯(Eric Meyers)便批評,這些激進論斷是「錯誤使用聖經與考古學」來謀取商業利益。首位發掘該墓穴的考古學家阿摩司·科隆納(Amos Kloner)也堅稱,這只是一個「普通耶路撒冷中產階級的埋葬洞穴」。

耶穌之子猶大的骨庫。(圖/翻攝維基百科)

耶穌之子猶大的骨庫。(圖/翻攝維基百科)耶路撒冷聖墓教堂修復揭示耶穌埋葬地新證據

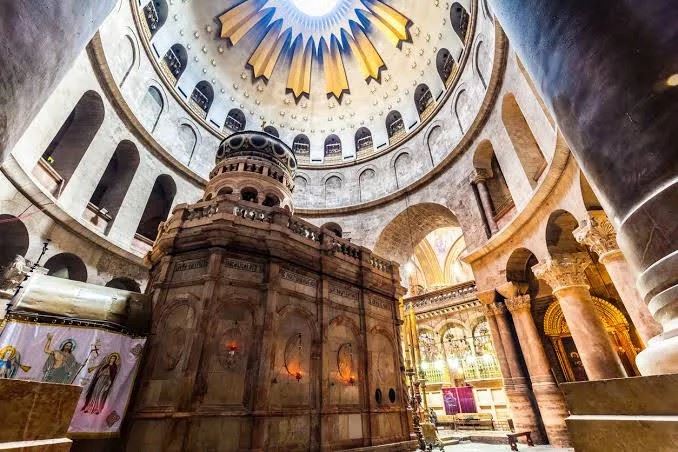

巧的是,位於耶路撒冷舊城的聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre),被基督教世界視為耶穌基督受難、埋葬及復活的聖地。自2022年起,在希臘東正教、羅馬天主教(聖地監護會)和亞美尼亞使徒教會三大教派的歷史性合作下,教堂啟動了針對地板和地下基礎設施的大規模修復及考古挖掘工程。

這項耗資數百萬美元、號稱近兩百年來最廣泛的修復,不僅旨在解決教堂結構老化和潮濕的問題,更帶來了震撼性的考古發現,為《新約聖經》的記載提供了實物佐證。

耶路撒冷聖墓教堂基址是《新約聖經》中描述基督耶穌被釘死的地方。(圖/翻攝維基百科)

耶路撒冷聖墓教堂基址是《新約聖經》中描述基督耶穌被釘死的地方。(圖/翻攝維基百科)關鍵發現一:地下深處證實「花園」存在

由羅馬第一大學(Sapienza University of Rome)主導的考古團隊,在教堂地板下深處的古老土層中,運用最新的古植物學技術,檢測到保存完好的橄欖核、葡萄籽和花粉顆粒。這一發現完美地呼應了《約翰福音》第19章的記載:「現在,在祂被釘十字架的地方有一個花園,花園裡有一個新墳墓,是從來沒有葬過人的。」考古學家指出,這表明耶穌的墳墓確實位於一個與耕地相鄰的墓園區,駁斥了部分認為受難地點另有其處的理論。

聖墓教堂內仍保存著關押耶穌的地窖。(圖/翻攝維基百科)

聖墓教堂內仍保存著關押耶穌的地窖。(圖/翻攝維基百科)關鍵發現二:君士坦丁大帝時期的建築細節浮現

修復團隊還透過地質探勘和3D掃描等技術,深入了解了教堂的基層結構,這些結構可追溯至羅馬皇帝君士坦丁大帝於公元四世紀建造的教堂。挖掘顯示,該地區曾是一個採石場,早期的基督徒必須使用土壤和陶瓷碎片進行平整化工程,以便建造君士坦丁大帝的圓廳(Rotunda)和周邊建築。

「安息石板」過去被視為放置耶穌屍體的石板,但聖墓教堂修復工程主任教授摩洛波路表示:「依鑑定結果,基督墓的安息石板是君士坦丁大帝年代的產物,下方填充物嘆為觀止。」(圖/翻攝國家地理頻道)

「安息石板」過去被視為放置耶穌屍體的石板,但聖墓教堂修復工程主任教授摩洛波路表示:「依鑑定結果,基督墓的安息石板是君士坦丁大帝年代的產物,下方填充物嘆為觀止。」(圖/翻攝國家地理頻道)早在2017年的第一階段修復中,團隊已打開聖墓小堂,證實內部的「安息石板」(Slab on which Christ’s body was placed)是君士坦丁大帝時期的產物,為聖墓的真實性提供了重要佐證。雖然聖墓是空的,並沒有耶穌骨骸,但它之所以是聖地,正是因為基督徒相信耶穌在第三天從死亡中復活升天。

因此,聖墓教堂內的「耶穌墓」(Aedicule)被視為一個空墳墓,是見證復活奇蹟的地方。它的神聖性恰恰建立在「空墓」的信念之上。

在伊斯蘭教中,耶穌被視為一位重要的先知,其地位與穆罕默德同等重要。但伊斯蘭教不承認耶穌的墓,因為他們認為耶穌並未被釘死在十字架上,而是被真主安拉接升天。儘管耶穌聖墓教堂由多個基督教派共管,但鑰匙管理者及守門人卻是穆斯林家族。(圖/翻攝維基百科)

在伊斯蘭教中,耶穌被視為一位重要的先知,其地位與穆罕默德同等重要。但伊斯蘭教不承認耶穌的墓,因為他們認為耶穌並未被釘死在十字架上,而是被真主安拉接升天。儘管耶穌聖墓教堂由多個基督教派共管,但鑰匙管理者及守門人卻是穆斯林家族。(圖/翻攝維基百科)

5 顆

5 顆  10 顆

10 顆  15 顆

15 顆  20 顆

20 顆